Interculturalité

Cet article[1] est le fruit d’une expérience d’une dizaine d’années au cœur de la communauté gitane. De par ma position de chercheur et de bibliothécaire, j’ai pu observer les évolutions du rapport de la communauté gitane sédentarisée de Perpignan avec une structure culturelle : la médiathèque.

« L’évolution qui se dessine dans l’approche de l’interculturel va dans le sens d’une mise en question de ces caractères d’universalité totale dans l’étude et la compréhension de l’humain. Structuré et constitué par les codes d’une culture, l’être ne peut être approché et compris que de manière biaisée à travers les modèles, les codes ... d’une autre culture. Il devient dès lors nécessaire de référer les phénomènes et les processus, non seulement à des lois et des caractéristiques universelles, mais aussi à des lois et des caractéristiques relatives à un contexte culturel. D’où une mise en relation de différentes sciences humaines avec l’ethnologie : ethno-psychanalyse, ethno-psychologie, ethno-sociologie ; ethnologie de l’éducation …[2] ».

Loin de l’ethnocentrisme, cette étude s’appuie sur l’ethnologie en ce sens qu’elle se fonde sur le recueil de données sur le terrain. Elle met en œuvre également les sciences de l’information et de la communication. Pour comprendre cette communauté, il convient dans un premier temps d’étudier l’historique de l’implantation de la communauté gitane dans le quartier. Nous situerons la médiathèque qui est au cœur de l’interculturalité. Puis nous nous attacherons à parler des structures d’accueil qui favorisent l’appropriation de l’écrit. Enfin nous évoquerons la médiation grâce aux nouvelles technologies.

Communauté gitane de Perpignan dans l’Histoire

Depuis le XVème puis le XVIème siècle, venus de Grèce ou d’Espagne, les Gitans s’installent dans le Roussillon[3].

« En 1788, Charles III meurt et, l’année suivante, commence la Révolution Française. C’est à ce moment-là que des familles gitanes en provenance de Barcelone et du reste de la Catalogne Sud des Pyrénées vont arriver à Perpignan[4]. »

Consécutivement aux mesures d’expulsion des Gitans de la Catalogne Sud, les « gitanos » investissent Perpignan et les alentours bien qu’en France ou « Catalogne Nord », ils soient également victimes de nombreuses « tracasseries administratives »[5]. En 1796 pour la première fois est mentionnée la présence de Gitans sédentarisés à Perpignan, la famille de Joseph Patrac. En 1814, la famille d’Antoine Baptiste s’installe. Les « Batista (devenus Baptiste) », les Cargol, les Ximenes sont déjà mentionnés alors, familles dont les descendants habitent toujours St Jacques aujourd’hui[6]. A partir du XIXème siècle, l’installation dans le quartier St Jacques à Perpignan est donc avérée mais également dans d’autres villes du département.

En 1898, on peut lire dans « Perpignan et le Roussillon » :

« Le marché aux bestiaux s’y tient les samedis. C’est, en conséquence, le rendez-vous des maquignons et des gitanos, très nombreux à Perpignan[7]. »

Au XXème siècle, la loi du 16 juillet 1912 impose aux gens du voyage, comme aux vagabonds, d’avoir un carnet anthropométrique. Ils doivent se signaler au départ et à l’arrivée d’une ville. Pendant la seconde guerre mondiale, cette situation empire : « Le décret du 6 avril 1940 interdit la circulation des nomades sur l'ensemble du territoire : les nomades doivent se déclarer à la gendarmerie et sont astreints à résidence. Vichy combat lui aussi le nomadisme[8]. » A partir de l’automne 40, les Tsiganes[9], nomades, vont être enfermés dans les camps notamment à Argelès-sur-Mer, Le Barcarès, Rivesaltes[10]. Certains seront déportés ou transférés dans d’autres camps[11].

Les Gitans de Perpignan ont connu pendant longtemps un semi-nomadisme de part et d’autre de la Catalogne en fonction des saisons et du travail. La population gitane sédentarisée depuis plus d’un siècle a d’abord travaillé en tant que « maquignons ou tondeurs d’animaux dans leur grande majorité[12] ». Puis, progressivement, les Gitans ont perdu ces emplois à mesure qu’ils disparaissaient. L’arrivée des minima sociaux a contribué également à la sédentarisation. La communauté, privée de travail, est paupérisée. Aujourd’hui, le taux de chômage est extrêmement élevé dans la région et la communauté gitane est majoritairement sans emploi[13]. Installés principalement sur deux lieux de la ville (cité du Nouveau Logis et quartier Saint-Jacques), les Gitans y vivent entre eux dans une identité forte revendiquée. Leur langue principale est le catalan, mâtinée de « kalò, d’origine indienne[14] ».

Médiathèque et médiation culturelle

La médiathèque[15] centrale de Perpignan se trouve en lisière du quartier St Jacques. Ce quartier, qui abritait jusqu’en 1980 environ[16], Catalans, Maghrébins et Gitans, accueille essentiellement aujourd’hui une forte communauté gitane même si les autres populations se retrouvent encore dans le quartier. Entre 1970 et 1980, un mouvement de départ a touché les non Gitans ou « paios » souhaitant obtenir de meilleures maisons. Puis, dans les années 90, une partie de la population maghrébine a quitté le quartier notamment car l’attente pour l’enseignement scolaire était grande, souligne le responsable des Actions Socio-éducatives, Stéphane Henry. Ce dernier travaille pour la Direction de l’Action Educative et de l’Enfance de la ville de Perpignan. Il connaît les habitants du quartier par leur prénom et appréhende parfaitement leurs différentes problématiques. Une autre raison de leur départ, rappelle-t-il, fut la recherche de maisons, le quartier ayant une forte densité de population et peu de possibilités de construction et donc d’agrandissement. La cohabitation avec les Gitans était également devenue difficile. Chaque identité et chaque culture étaient affirmées avec force.

La médiathèque implantée à la lisière du quartier travaille aujourd’hui avec ces populations. Il y a encore dix ans, il n’était pas rare de voir des provocations au sein de l’établissement. Les bibliothécaires se sentaient désarmés face à une communauté dont ils pouvaient méconnaître les codes. La population gitane, quant à elle, pouvait se sentir mal à l’aise avec les règlements et le fonctionnement d’une bibliothèque.

Les femmes, lorsqu’elles venaient au sein de l’établissement, apparaissaient parfois en chemises de nuit, comme elles peuvent se promener dans le quartier, et les enfants avec une culotte pour tout vêtement. Les toilettes servaient, à l’occasion, de salle de bain… Chacun toisait l’autre, le Gitan s’opposant aux « payous », celui qui n’est pas Gitan et le « payou » s’abritait derrière le règlement pour mettre le Gitan dehors.

En 2004, il m’a paru nécessaire de mettre en place un travail de médiation dans le quartier, dans une approche interculturelle dénuée d’ethnocentrisme. Il était capital d’analyser au plus près les besoins et les manques de cette population et de comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir l’accueillir dans les meilleures conditions à la médiathèque. Il fallait, pour ce faire, sortir des murs de la médiathèque, aller à la rencontre des habitants, des associations, du centre social.

Des entretiens que j’ai menés avec les habitants et les acteurs sociaux, il est ressorti un attachement fort pour ce quartier, une fierté d’appartenir à Saint-Jacques malgré les difficultés, notamment l’insalubrité de nombreux logements. Il s’est avéré logique de faire une exposition sur la mémoire du quartier car toutes les populations parlaient avec émotion du temps où les trois communautés vivant à St Jacques se côtoyaient sans difficulté. L’exposition « Mémoire du quartier St Jacques » a eu lieu du 19 mars au 15 avril 2005 à la médiathèque réunissant de très nombreux partenaires[17]. En effet, ce thème permettait de valoriser chaque culture, de la partager, de la faire connaître.

C’est grâce à l’intermédiaire du gardien de la médiathèque Robert Roca qui possède une excellente connaissance du quartier et de ses habitants, que j’ai pu rencontrer M. Gimenez dit « Boy », homme influent de la communauté gitane. Celui-ci convaincu de l’importance de cette exposition a donné son aval. Il était également conscient de la nécessité de faire découvrir la médiathèque différemment. « Boy » a ensuite parlé du projet à Mme Baptiste dite « Sant ». Nous en avons discuté ensemble. Puis les référents de la communauté ont parlé du projet autour d’eux, aux hommes pour « Boy », aux femmes pour « Sant ». Ce travail a duré six mois sur le terrain et n’aurait pas été possible sans l’accord de la directrice de la médiathèque Jocelyne Joussemet ni sans celui des personnes influentes de la communauté gitane M. Gimenez et son homologue féminin Mme Baptiste.

A l’occasion de l’exposition[18] qui s’en est suivie, des femmes gitanes conduites par « Sant » sont venues visiter la médiathèque et ont ainsi pu mieux appréhender le lieu en particulier l’espace jeunesse. Cette visite était primordiale. Elles pouvaient, par elles-mêmes, en prendre connaissance et décider ensuite, en faisant désormais confiance, de revenir avec les enfants ou de laisser les enfants venir à leur demande sans s’inquiéter. Des lectures à cette occasion ont été proposées aux mamans pour faire découvrir la salle du conte[19]. Elles ont été alors informées du fait que « l’heure du conte » était une pratique hebdomadaire. Nous leur avons signifié qu’elles étaient les bienvenues, seules ou avec leur famille, pour ce temps de lecture partagée.

Avait également été organisée, grâce à la Direction de l’Action Culturelle de la ville de Perpignan et à la directrice de la médiathèque, une exposition de photographies en noir et blanc de la communauté gitane de St Jacques par le photographe italien Giorgio Menegoni[20], au rez-de-chaussée de l’établissement, dans la salle d’exposition, attractive pour le public. A l’étage, ce sont des photographies confiées le temps de l’exposition par les différentes populations qui pouvaient également attirer, chacune se retrouvant au sein de l’établissement devenant ainsi le lieu de rassemblement de tous, le lieu de l’interculturalité. Des témoignages des habitants des différentes communautés avaient été également été recueillis et exposés sur l’histoire de St Jacques. A cette occasion, trois conférences ont été données par des spécialistes de la communauté ou de l’histoire du quartier[21] et un spectacle a eu lieu autour des Contes de Perpignan et d’ailleurs, contes lus par des habitants de Perpignan en français et en catalan. Un peintre gitan du quartier, Marcel Ville, lettré qui a constitué, à titre personnel, un dictionnaire du kalò, a été exposé. Ses tableaux reflètent la vie gitane, la tradition des gens du voyage mais également offrent un regard sur le paysage du Roussillon. Marcel Ville est régulièrement exposé dans d’autres villes de France.

Ce changement d’approche important a permis d’envisager un partenariat entre la médiathèque et la communauté gitane[22].

Le centre de préscolarisation

Les bibliothécaires de la section jeunesse interviennent désormais dans le centre de préscolarisation[23], structure passerelle vers l’école primaire mise en place à St Jacques et fonctionnant avec des animatrices gitanes ayant passé le BAFA[24]. Cette structure permet une « préscolarisation » pour les enfants gitans du quartier de trois à six ans. Reconnues par les familles, les animatrices sont fortement impliquées dans le travail auprès du tout-petit.

Il a été décidé que les enfants et leurs animatrices viendraient à la médiathèque, en section jeunesse, tous les quinze jours (sachant qu’un enseignant vient avec sa classe entre 4 et 5 fois par an uniquement car la demande est très importante). La régularité est fondamentale. De même, fréquemment, une bibliothécaire vient dans le centre de préscolarisation pour lire des histoires. La visite d’une bibliothécaire a aidé considérablement à sensibiliser les enfants et les animatrices aux livres et à la lecture. C’est ainsi qu’un climat de confiance s’est peu à peu instauré.

La traversée du quartier par les enfants peut être perçue comme compliquée pour les animatrices le rappelait Stéphane Henry. Il y a la peur du regard des autres, la peur d’une mauvaise rencontre, la peur de devoir mettre les enfants en rang et le « jugement » ensuite de la communauté car c’est une façon de faire « payou ». La venue d’une bibliothécaire sur le centre permet d’éviter ces problématiques bien présentes. Une carte collectivité[25] a été délivrée pour permettre le prêt de nombreux ouvrages pour une durée de trois mois. L’accès aux livres est ainsi facilité.

Tout ce qui est précieux étant souvent situé en hauteur dans la communauté, car les portes des maisons sont grandes ouvertes pour accueillir la famille, les livres prêtés étaient tout d’abord spontanément mis en hauteur par les animatrices, hors d’atteinte des enfants. Il a fallu les convaincre de mettre à disposition des petits les livres prêtés par la médiathèque. Il s’agissait pour les animatrices d’une grande marque de respect envers les livres et la structure culturelle. Dans les faits, l’enfant, quel qu’il soit, apprend rapidement, par mimétisme, à ne pas abîmer l’objet livre. Rassurées, les animatrices jouent désormais le jeu de la mise à disposition du livre.

Cette démarche vers le livre était une première étape difficile car le livre, l’écrit, représentent souvent un obstacle. En effet, la tradition gitane se transmet oralement. L’école est souvent considérée, en opposition à la culture gitane, comme le lieu de la culture « payou », éloigné de, voire contre, la tradition gitane[26]. La communauté vit en clan. Tout se fait en groupe (de la naissance à la mort). Les Gitans doivent se conformer à la règle implicite dictée par le clan.

Si une personne, puis deux, trois… approchent le livre, viennent à la médiathèque, la règle du clan peut évoluer, l’exception devenant la règle. Cependant l’oralité demeure importante.

De plus, la médiathèque est située à la lisière du quartier St Jacques. La notion de territoire, de frontière est très marquée par les animatrices comme par les enfants et l’ensemble de la communauté gitane. Aller jusqu’à la médiathèque est aussi une conquête de la frontière du territoire implicite de St Jacques. Le regard de la communauté rend cette frontière quasi tangible aux yeux de ceux qui la créent.

Projet d’école La Miranda : éducation interculturelle

« L’éducation interculturelle considère l’hétérogénéité comme une norme et non comme un handicap devant être compensé par des aides. De même, l’homogénéité, par la négation de la diversité ou par l’autoritarisme, peut être assimilée à de la coercition. (…) [L’éducation interculturelle] n’est pas un moyen pour compenser les inégalités, mais vise l’apprentissage de l’égalité dans la réciprocité. Elle permet de se décentrer pour éviter les préjugés inhérents à la différence culturelle et à son lien de causalité supposé avec l’échec scolaire. »[27] Forte de ce constat, l’école la Miranda va faire sienne cette éducation interculturelle suite à un événement dramatique survenu dans le quartier.

Le 22 mai 2005, un mois après la mise en place de l’exposition, un drame a bouleversé la ville. Un Maghrébin a été tué par une dizaine de Gitans suite à un acte de délinquance[28]. Les affrontements mettent alors la ville à feu et à sang pendant plusieurs jours[29]. Maghrébins et Gitans se sont alors opposés. Le 29 mai, les Gitans quittaient le quartier dans la nuit pour mettre fin aux hostilités.

Après ce regain de violence, une fois la paix retrouvée, l’école La Miranda a initié un projet d’école innovant. Aujourd’hui, il continue à être mené dans le quartier St Jacques, afin de lutter contre l’analphabétisme et l’illettrisme fort de la communauté gitane. La direction de l’école La Miranda et les enseignants sont volontaires dans cette démarche de transmission des savoirs à la communauté gitane et de son appropriation. La mise en place d’un projet en partenariat avec la Préfecture, l’ACSE[30] et la ville de Perpignan, ont permis de créer des postes à profil pour les enseignants, de constituer une équipe pluri professionnelle. Par exemple des animateurs peuvent intervenir en classe.

Le taux d’absentéisme de l’école était très fort, ainsi : « Sur l’année scolaire 2004-2005, ce taux oscille entre 50 et 80% le matin et 38 et 67% l’après midi[31]. »

Pour lutter contre ce phénomène, l’éducation nationale a décidé que les fondamentaux seraient enseignés matin et après-midi afin que les enfants ne venant que l’après-midi dans l’établissement ne décrochent pas du système scolaire. Il existe ainsi des classes de réguliers et d’irréguliers. Ce système, sans doute unique en France, s’adapte au mieux à la vie de ses habitants. La sur-occupation des logements, le chômage (les parents se couchent tard et peinent à se lever tôt) contribuent à l’absentéisme scolaire. Ce système de rattrapage l’après-midi permet de ne pas écarter l’enfant de l’apprentissage :

« Pour tendre vers ces objectifs nationaux, le projet scolaire doit non seulement considérer les réalités éducatives et linguistiques, mais doit de plus être perçu comme un facteur positif pour l’identité et non porteur de sa disparition.

D’autant plus qu’un réel accès à l’écrit ne peut que générer des modifications profondes dans cette culture orale. »[32].

Depuis, des interventions sont également proposées aux parents au sein de l’école notamment sur le thème de la santé ainsi qu’un cours sur la nutrition, de nombreux problèmes de diabète touchant la communauté. La compétence des parents est aussi valorisée.

L’enfant est roi dans la communauté. Ses parents savent que son avenir est compromis. Sorti tôt du système scolaire pour se marier, le chômage étant aigu, le jeune adulte voit ses désirs arrêtés par une situation financière contraignante. Bientôt père, il doit à son tour s’occuper de ses enfants, cédant à leurs demandes pour les satisfaire dans ce court moment de l’enfance lié à l’insouciance[33].

Ainsi, au quotidien, il est parfois difficile aux mamans de refuser à leurs enfants ce qu’ils réclament comme par exemple un « kebab-frites » même à 10 h pour le goûter. Il est donc capital de travailler avec les mamans et les enfants sur la nécessité d’aller à l’école. A chaque rentrée scolaire, les parents sont conviés à venir dans l’école pour découvrir les locaux. Cette visite les rassure. Un ramassage d’enfants à pieds a été mis en place pour aider les familles qui le demandent et favoriser la scolarisation pour les enfants désireux d’apprendre. Mais avant tout, il faut que l’enfant en manifeste le désir :

« Au regard de ses capacités décisionnelles, la motivation de l’enfant sera déterminante dans sa fréquentation et son parcours scolaire. Elle tiendra donc grandement à la qualité de l’offre scolaire, mais aussi à la validation familiale et communautaire[34]. »

Un partenariat est né entre l’école la Miranda, école du quartier, et la médiathèque. Les accueils de classes sont plus nombreux. L’école demande, majoritairement, à la médiathèque des lectures en français. Il s’agit, en privilégiant la lecture en français, langue d’enseignement, de développer une meilleure approche de la langue et, ainsi, d’éviter le phénomène de ghettoïsation assez marqué. Les enfants, comme leurs parents, parlent un catalan loin du catalan normatif. Cependant les enfants gitans ne lisent pas le catalan. La médiathèque propose des lectures, comme des collections, en français ou en catalan.

Un élément important à prendre en compte est l’imaginaire. Le droit de fabuler est « mal vu » par les Gitans, le rêve, l’imagination peuvent être considérés comme du registre du mensonge. Les lectures, au premier abord, sont parfois perçues au premier degré, avec le risque que l’incompréhension s’installe.

Pourtant le plaisir du conte, des lectures des bibliothécaires, nourrissent l’imaginaire et sont source d’enrichissement du vocabulaire.

En dehors de l’école, la Casa des Petits située dans le quartier, est un lieu d’accueil parents-enfants. Les bibliothécaires de l’espace jeunesse peuvent être amenés à y faire des lectures. Des consultations avec une psychologue sont notamment proposées. A sa première visite, le clan a fait front, posant des questions, testant la psychologue. Depuis, elle reçoit régulièrement les personnes qui le souhaitent. Une deuxième psychologue a été engagée pour répondre à la forte demande.

Le travail avec le centre de préscolarisation, la Casa des Petits, avec l’école La Miranda puis enfin avec le collège Jean Moulin situé dans le quartier St Jacques favorise la médiation, la reconnaissance de part et d’autre. Les enfants, les enseignants, les bibliothécaires sont identifiés par tout un chacun. L’approche interculturelle favorise la confiance qui se bâtit peu à peu permettant d’aller plus loin dans l’échange.

Collège Jean Moulin : fin de la scolarité

Lorsque les enfants arrivent ensuite au collège du quartier, le collège Jean Moulin, il se produit alors un phénomène propre à la communauté : dès que l’adolescente est en âge de se marier, elle est retirée du système scolaire de peur qu’elle ne rencontre un « payou », de peur qu’elle ne perde sa virginité, crainte pour la réputation de la famille. Une jeune, même brillante, sera déscolarisée par sa famille et mariée selon les traditions gitanes[35]. Ce mariage intervient entre l’âge de 14 et 16 ans, la virginité avant le mariage est très importante. L’honneur de la famille est en jeu, sous le regard du clan. La cérémonie du « diklo » [36] perdure même si celle-ci, peu à peu, pourrait évoluer voire disparaître.

La crainte de l’exemple des « payas[37] », la crainte d’une relation qui romprait cette tradition de la virginité font que les chefs de famille retirent leurs filles du collège à l’âge de la puberté.

La médiathèque est utilisée parfois comme un lieu de rencontre discret entre Gitans adolescents, à l’abri du regard de la communauté, pour apprendre à se connaître, à s’apprécier comme n’importe quels adolescents loin du regard de leurs parents. Cependant le poids du clan est très fort, un individu ne peut exister sans le groupe et il doit, quelles que soient ses envies, respecter la tradition. Un garçon, de la même façon, aura du mal à continuer ses études. Il lui faut se conformer aux coutumes, aux règles du groupe, aussi se marie-t-il donc jeune. Ainsi, les jeunes Gitans décrochent rapidement du système scolaire pour respecter les codes du clan.

Il faut souligner également que la charge de travail au début de la 6ème peut effrayer certains enfants et les détourner du collège. La bande de copains, le rythme de vie, contribuent à l’éloignement progressif du collège.

D’une manière générale, la réussite scolaire fait peur car elle symbolise, dans les esprits, une possible réussite sociale qui éloignerait du clan. Or, l’important est de vivre avec l’ensemble de la famille, des enfants aux grands-parents. Il existe donc une forte « pression » sur les enfants pour qu’ils quittent le système scolaire afin qu’ils ne s’éloignent pas du clan.

Les questions de sexualité étant taboues dans la communauté, l’espace jeunesse de la médiathèque s’est doté d’un fonds documentaire important sur la sexualité et la maternité. Les jeunes filles deviennent mamans très tôt. A seize ans il arrive qu’elles aient déjà deux enfants. Dès qu’ils sont mariés[38], les jeunes gens doivent avoir des enfants pour cimenter le couple. Les documentaires choisis par les bibliothécaires de la section jeunesse sont illustrés pour permettre, si la jeune fille est illettrée, d’avoir néanmoins accès au maximum d’informations[39]. La réputation est très importante dans la communauté, le regard du clan est très présent. La médiathèque offrira des ouvrages pour se documenter sans avoir à demander à la famille.

Médiathèque aujourd’hui

A la médiathèque, depuis quelques années, le travail mené tant auprès de la préscolarisation, qu’à la Casa des Petits, à l’école de la Miranda, au collège Jean Moulin et bien sûr dans la structure culturelle porte ses fruits. La médiathèque est investie par la communauté gitane. Lorsqu’un papa vient à l’animation « bébés lecteurs[40] » par exemple, c’est une grande victoire pour l’équipe, les pères étant moins familiers que les mamans à la bibliothèque. Les pères sont souvent absents de la cellule familiale, le fait qu’ils viennent à la médiathèque est un grand changement dans les comportements.

De la même façon, l’espace jeunesse est largement investi. Des mamans gitanes viennent choisir leurs albums, une autre vient dessiner et nous offre ses dessins représentatifs de la vie gitane, d’autres viennent juste passer un moment au milieu de coussins en tissu en forme de bêtes colorées dans le coin pour les bébés.

Cependant il demeure des provocations pour tester les limites, se confronter à l’autre, à l’institution. Lorsque le gardien n’est pas là, cela se sait vite et des bandes d’enfants viennent défier les adultes, s’amusant dans ce grand terrain de jeu. Parfois, des jeunes mamans sont dans la provocation vis-à-vis de l’équipe. Munies d’un paquet de chips, un café à la main, ou le portable dans l’autre, parlant fort, elles cherchent l’affrontement. Manger, boire, ou téléphoner est interdit dans les sections mais possible sur les plateformes. Elles le savent. Il s’agit parfois d’une façon d’attirer l’attention pour des jeunes mamans en souffrance. Un relais auprès de l’assistante sociale ou de la psychologue de la Casa des Petits peut être fait pour qu’une écoute soit mise en place. L’équipe se trouve déstabilisée par ces situations, heureusement de plus en plus rares.

Informatique : un attrait fort

Les deux salles multimédia de la médiathèque, pour adultes et enfants, accueillent fréquemment un public en situation de grande pauvreté : des SDF de passage, des adultes au chômage depuis longtemps, des enfants n’ayant pas accès à un ordinateur et à internet à la maison. Les conflits sont fréquents dans ces salles. L’exaspération est latente. Les bibliothécaires doivent pacifier, apaiser, expliquer.

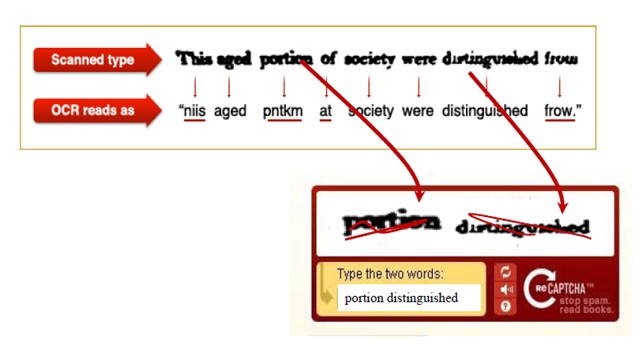

La mise à disposition de nombreux postes informatiques au sein de la médiathèque a constitué également auprès de la communauté gitane un formidable attrait. Pourtant souvent en difficulté avec la lecture, les jeunes et moins jeunes ont tout fait pour comprendre le fonctionnement de l’ordinateur et trouver des informations sur internet. Beaucoup recherchent par exemple des chanteurs aimés de la communauté, demandant une impression couleur de leurs idoles.

Des petits montrent fièrement les lettres sur le clavier de l’ordinateur démontrant leur situation d’apprentissage et leur volonté d’apprendre. Pour les enfants plus âgés, le jeu constitue une motivation pour se servir des ordinateurs comme n’importe quel autre enfant de leur âge. La maman accompagne parfois, avoue qu’elle n’y connaît rien comme souvent en matière de jeux n’importe quelle maman, et regarde son fils jouer. Maîtriser l’écrit, même un minimum, devient un enjeu pour se servir des ordinateurs.

Un Gitan du quartier, collégien brillant, fierté de sa professeur documentaliste, utilise régulièrement internet pour travailler. Des ressources en ligne comme « toutapprendre.com », par exemple, permettent de réviser le programme scolaire. Il subit cependant une forte pression de sa communauté pour sortir du système scolaire. La peur qu’il s’éloigne du clan est très forte.

Sinon le jeu, les vidéo en ligne, constituent, comme pour tout public, un attrait et un moteur pour gagner en autonomie, arriver à utiliser internet sans demander de l’aide, aller vers l’écrit autrement.

Depuis quelques temps, les familles gitanes se sont équipées en ordinateurs et en tablettes rendant la demande moins forte à la médiathèque. Ces équipements favorisent l’apprentissage de l’écrit tout en permettant de créer de nouvelles relations grâce à l’utilisation de réseaux sociaux.

Médiation à poursuivre

Cette recherche ethnologique en ce sens qu’elle est le fruit d’enquêtes menées sur le terrain, de nombreux entretiens, permet d’entrevoir la richesse et la complexité d’un territoire et la nécessaire démarche interculturelle pour pouvoir travailler sur une base de réciprocité. Le travail de médiation entrepris auprès de la population gitane sédentarisée de Perpignan est à la fois unique et enrichissant. En dépassant les frontières symboliques (portes de la médiathèque, structure culturelle, frontière du quartier), il a été possible d’entreprendre un travail de fond au sein de la structure comme de la communauté. Tout le travail entrepris n’aurait pu se faire sans une grande confiance mutuelle, ni l’accord des personnes influentes de la communauté, ni encore sans l’aide des personnes ressources, de leurs expériences auprès de la communauté gitane.

Peu à peu, nous voyons émerger les bénéfices du travail de fond entrepris. La scolarisation est un enjeu majeur sur le quartier. La préscolarisation, la Casa des Petits, la ludothèque, l’école La Miranda, le collège Jean Moulin travaillent dans cet objectif. L’alphabétisation se poursuit. La médiathèque est désormais vue comme un pôle ressource avec des livres certes mais aussi des animations, un accès à internet, des DVD. La communauté gitane se sent désormais plus légitime pour venir fréquenter la médiathèque, lieu identifié comme interculturel. Des mamans viennent prendre des livres, des enfants y passent leurs journées utilisant ses ressources, quelques papas fréquentent le lieu avec leurs fils, jeunes et moins jeunes utilisent internet. Une habitude s’est créée, une demande est née.

[1] Je tiens à remercier le professeur Pierre Molinier, en Sciences de l'Information et de la Communication, de l’Université Jean Jaurès à Toulouse et directeur-adjoint du LERASS (Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales) qui m’a encouragée à écrire cet article.

[2] « Vers une problématique de l’interculturel » Claude CLANET, Maître-Assistant, U.E.R. des Sciences du Comportement et de l’Education, Université de Toulouse Le Mirail . in Homo, XXIV, Toulouse : Université Toulouse le Mirail, 1984, pp. 5-32

[3] Le livre des Gitans de Perpignan, Editions L’Harmattan, 2003, pp. 22-23.

[4] Id., p.22.

[5]« En dépit des tracasseries administratives, la communauté gitane de Perpignan s’organise et donne son soutien aux nouveaux venus. » Id., p.30.

[6] Id., pp. 34-36.

[7] « Perpignan et le Roussillon » 1898 : Bulletin trimestriel du Syndicat d'Initiative du Roussillon

[8] http://aphgcaen.free.fr/cercle/tsiganes.pdf

[9] « Les dénominations attribuées aux Tsiganes et Voyageurs peuvent dénoter une origine supposée : c'est le cas en France de Bohémiens, terme apparu quand des groupes sont arrivés, porteurs de lettres du roi de Bohême. C'est le cas aussi de tous les termes dérivés d'« Égyptiens », comme le français Gitans, l'espagnol Gitanos, l'anglais Gypsies. Quant au terme Tsiganes, il est une étiquette – désignant, en Grèce ancienne, une secte hérétique de devins et de magiciens (Atsinganos) – qui a été collée au XIIe siècle sur des groupes nomades – les futurs « Tsiganes » – originaires de l'Est ; le terme Tsigane est sans doute le plus répandu dans le monde mais le moins chargé de connotations péjoratives (sauf en allemand, en raison de la stigmatisation qui, depuis la période nazie, s'attache au terme Zigeuner, ressenti comme péjoratif par les intéressés, qui lui préfèrent Sinto ou Rom). Dans la mesure où les groupes décrits n'ont pas de terme véritablement spécifique pour se désigner dans leur ensemble, on peut convenir d'utiliser celui de Tsigane. » http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Tsiganes/147588

[10]http://www.memoires-tsiganes1939-1946.fr/introduction.html http://memoire.du.camp.free.fr/page33.html

[11] « Les Tsiganes d'Alsace-Lorraine sont les premières victimes de l'Occupant qui les expulse, dès juillet 1940, vers la zone libre où ils sont progressivement internés dans les camps d'Argelès-sur-Mer, Barcarès et Rivesaltes avant d'être transférés en novembre 1942 dans le camp de Saliers (Bouches-du-Rhône) spécialement créé par le gouvernement de Vichy pour l'internement des Tsiganes. » http://depechestsiganes.blogspot.fr/2011/06/les-tsiganes-pendant-la-seconde-guerre.html

[12] Id., p.34.

[13] « Taux de chômage : 24,65% (moyenne nationale : 10,49%) » http://www.toutes-les-villes.com/66/perpignan.html ou 15,7 % dans les Pyrénées Orientales http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=t_0707D . « Complément d’enquête « Perpignan et les Gitans » sur France 5, le 25/11/2007, annonce le chiffre de « 80% de Rmiste, 80 % d’illettrisme ». Dans l’émission d’Irène Omélianenko « Sur les docks » sur France Culture, sur Perpignan et la culture, le 26.02.14, il est évoqué le chiffre de 28% de chômage selon les dernières données de l’INSEE. http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-perpignan-la-culture-c-est-les-autres-%C2%BB-2014-02-26

[14] Le livre des Gitans de Perpignan, Editions L’Harmattan, 2003, p.149.

[15] Le réseau des bibliothèques de la ville de Perpignan compte quatre structures.

[16] France culture « Les Gitanes de St Jacques » 11.09.2012. Reportage Inès Léraud, réalisation Delphine Lemer.

[17] Ont participé la ville de Perpignan avec différents services comme la Direction de la Culture, la Direction de l’Action éducative et de l’Enfance, le centre social Saint-Jacques, Saint Matthieu, La Réal et d’autres, l’inspection Académique (CASNAV-CDDP), le Collège Jean Moulin, l’Ecole La Miranda, l’Ecole Lavoisier, les associations tels l’AEFTI (Association d’Enseignement du Français aux Travailleurs Immigrés), l’ASET (Association de Scolarisation des Enfants Tziganes), l’Olympique Saint-Jacques/Champs-de-Mars, l’Association des Locataires des HLM du Puig, des Femmes de Saint-Jacques, le Club Cartophile Catalan, le Centre pluri-culturel perpignanais, la Casa Musicale , le Groupement des commerçants et artisans du quartier, l’Association Saint-Jacques Avenir, le Comité d’animation de la place du Puig, et enfin TV3, Jean-Paul Salles et Jean-Paul Escudéro, enseignants, Giorgio Menegoni, photographe, Marcel Ville, peintre, le Café Le Floréal.

[18] Exposition « Mémoire du quartier St Jacques » du 19 mars au 15 avril 2005.

[19] Salle fermée, ronde qui permet en section jeunesse de lire des histoires aux classes ou à tout public le mercredi après-midi, temps appelé « l’heure du conte ».

[20] Thème de l’exposition : « Les Rameaux à Saint-Jacques »

[21] « L’histoire de Saint-Jacques : de la paroisse au quartier » par Michèle Ross, directrice des archives de la ville, « Regard sur les musiques gitanes à Perpignan » par Jean-Paul Escudero philologue, spécialiste de dialectologie roussillonnaise et anthropologie linguistique, « La communauté gitane à Perpignan : données historiques et sociales » par Jean-Paul Salles, enseignant.

[22] Aujourd’hui ce travail continue avec l’aval du nouveau directeur du réseau des bibliothèques de la ville de Perpignan, Denis Granier-Saez.

[23] « émergent à Saint Jacques et au Nouveau Logis des structures de pré scolarisation au début des années 90. » Cas d’école Scolariser les enfants gitans sédentaires de Perpignan, p.42.

[24] Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.

[25] Une carte collectivité est une carte permettant l’emprunt pour une collectivité d’un grand nombre de documents de la section jeunesse pour une période longue, trois mois à Perpignan.

[26] « Les relations parents/enfants, en termes de choix éducatif comme d’attitudes, sont fortement inscrites dans un mode de pensée dominant. L’absence de vécu de mixité culturelle, particulièrement en termes d’amitié, limite les possibilités de l’interroger. L’éducation paia est observée avant tout à travers les filtres médiatiques, essentiellement télévisuels. » Stéphane Henry in « Eléments de connaissance de la population gitane de langue catalane des quartiers Saint-Jacques et Nouveau Logis » Document interne Direction de l'Action Educative et de l'Enfance, mairie de Perpignan.

[27] http://ife.ens-lyon.fr/vst/DS-Veille/dossier_interculturel.pdf, p.12.

[28]http://www.leparisien.fr/faits-divers/meurtre-de-perpignan-reconstitution-sous-tension-08-08-2006-2007228295.php

[29]http://www.lepoint.fr/societe/perpignan-l-affaire-du-meurtre-a-l-origine-des-emeutes-de-mai-2005-devant-les-assises-14-06-2010-466382_23.php

[30]http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iTsGADI09LYwN3R39XA88ACyN_DzdfA29PM6B8pFm8AQ7gaEBAt59Hfm6qfkFuRDkAIvCDDg!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

[31] Cas d’école - Scolariser les enfants gitans sédentaires de Perpignan de Jérôme Huguet, Edition Les ateliers du Passeur, 2012.

[32] Stéphane Henry in « Eléments de connaissance de la population gitane de langue catalane des quartiers Saint-Jacques et Nouveau Logis ».

[33] « La recherche de satisfaction maximale des demandes de ses enfants, parfois y compris en tant que jeunes adultes, est une qualité demandée. De fait, les enfants obtiennent le plus souvent gain de cause, en termes de demandes matérielles comme de comportements. » Cas d’école - Scolariser les enfants gitans sédentaires de Perpignan, p.29.

[34] Stéphane Henry in « Eléments de connaissance de la population gitane de langue catalane des quartiers Saint-Jacques et Nouveau Logis » Document interne Direction de l'Action Educative et de l'Enfance, mairie de Perpignan.

[35] Le mariage gitan est l’union de deux êtres en dehors de toutes inscriptions aux registres de l’état civil (l’âge légal du mariage en France est de 18 ans). C’est engagement pour la vie est fort au regard de la communauté.

[36] Le « diklo » est le mouchoir. « Ce qui n’a pas changé dans la vie de la femme gitane et ne changera jamais, c’est la virginité avant le mariage. Le jour du mariage, une Gitane âgée (il y en a une seule pour tout Perpignan) prend un mouchoir blanc et brodé de dentelle, avec lequel elle prouve la virginité de la future épouse. Le mouchoir doit être montré à tous les gens qui participeront à la fête. La tradition est restée la même. » Témoignage de Gilda Cargol, habitante du quartier St Jacques, in Le livre des Gitans de Perpignan, Editions L’Harmattan, 2003, p. 132.

[37] « Payas » ou femmes non gitanes.

[38] Le mariage gitan intervient avant l’âge de 18 ans.

[39] Le planning familial, implanté dans le quartier St Jacques, faisait également un travail d’information auprès des jeunes filles gitanes mais il a changé depuis peu d’adresse rendant désormais le travail plus difficile auprès de la communauté.

[40] Lectures individualisées pour les bébés de quels jours à 3 ans environ.

Bibliothèque Udem. Vue sur les banques d’accueil

Bibliothèque Udem. Vue sur les banques d’accueil

Bibliothèque Uqam

Bibliothèque Uqam