L’histoire des collections jeunesse, de leur genèse, de leur développement et de leur évolution est un sujet de recherche universitaire relativement récent, qui intéresse les chercheurs mais aussi les citoyens, qui cherchent à appréhender par ce biais l’évolution des politiques éditoriales, reflet de nos sociétés contemporaines. C’est ce qui avait été le point de départ de notre travail de recherche sur la collection Castor Pocheà la fin des années 90. Le travail de thèse dirigé par Jean-Yves Mollier avait fait l’objet d’une publication en début 2007. Il nous a semblé pertinent d’y revenir et d’observer, avec le recul, ce que sont aujourd’hui les Castor Poche devenus. C’est l’objet de cet article.

Question de méthodologie et d’éthique

Entrer en confiance dans la maison d’édition pour appréhender la fabrique éditoriale

Une première question qui n’est pas simple à résoudre dans le monde de l’édition est celle de l’accès aux sources. À quelles sources avons-nous accès et comment pouvons-nous les utiliser pour les interpréter ? Lorsque nous étudions un corpus en littérature française ou en littérature comparée, nous avons le plus souvent recours aux textes publiés comme base de travail, dans leurs différentes éditions et parfois seulement, de manière exceptionnelle, aux brouillons d’écrivains, si ces derniers ont été archivés dans les dossiers individuels d’ouvrages chez l’éditeur. Dans le champ d’investigation de l’histoire culturelle, qui est celui que nous avons choisi pour nos travaux, et c’est ce qui nous avait largement séduite dans l’approche scientifique, nous allons pouvoir utiliser comme matériau d’analyse tout ce qui contribue à la genèse de l’élaboration de la collection, y compris les dossiers d’entreprise, dossiers de fabrications, documents publicitaires, études, etc. Tous ces documents ne retiennent la plupart du temps pas l’attention des chercheurs en littérature, et ne sont le plus souvent pas archivés au sein des maisons d’édition, faute de place et en raison du manque d’intérêt qui leur est porté, et s’ils sont archivés, ils le sont le plus souvent sans ordre dans les cartons d’archives. Dans le cas de Castor poche, nous avons eu le privilège d’avoir accès à tous ces documents, dont une petite partie seulement a été exploitée dans notre travail de thèse. Ils sont une mine de renseignements sur l’évolution de la publicité par exemple ou sur les techniques de ventes qui sont utilisées. Ces documents avaient fait l’objet d’un classement préalable pour Castor poche et ce choix de classer est déjà une indication précieuse de la conception que les éditeurs avaient de leur travail et de la veille qu’ils menaient sur les collections concurrentes. À cet égard, le travail de Martine Lang[2], méthodique, précis, et soigneux, nous a fait à l’époque gagner un temps considérable dans nos recherches.

Confidentialité et censure

La nécessité d’un rapport de confiance et de confidentialité auxquelles oblige ce type de recherche mérite de s’y arrêter quelques instants. Quand nous avons accès aux documents familiaux, sur la constitution des sociétés et autres actes notariés, ou aux échanges entre le directeur de collection et sa direction (dans le cas qui nous occupait François Faucher et Charles-Henri Flammarion), la question de l’autorisation de reproduire les documents se pose, y compris même dans le cas où la thèse n’est ensuite pas publiée, car le dépôt obligatoire au sein des SCD/BU et du fichier central des thèses rend publics ou pour le moins accessibles lesdits documents utilisés, sauf à les rendre explicitement confidentiels, ce qui revient à renoncer à la diffusion de son travail. Il y aura là donc une première « censure » possible de la part de la famille ou des ayant droits des familles d’éditeurs concernés pour l’utilisation de ces sources. Ceci explique entre autre la différence qu’il peut y avoir entre les versions de documents annexes d’une thèse (dans le cas de la nôtre, ce sont 380 pages de documents d’annexes inédites) et la publication de la thèse remaniée ensuite. Nous avons pour notre part eu la chance que François Faucher ne nous demande pas de lui faire lire notre travail, ni avant la soutenance, ni avant la publication de la version remaniée. En revanche, nombre de documents de la thèse initiale n’ont pas été reproduits dans sa version publiée ensuite à l’Harmattan[3]. La notion de confidentialité est une des explications, mais il faut également prendre en compte la question des droits.

Pour les travaux de recherche, la première étape est donc d’acquérir la confiance pour travailler dans un climat serein. Une deuxième étape consiste à savoir la conserver. Il faut alors entrer dans la recherche en elle-même, en ayant toujours à l’esprit ce nous cherchons à démontrer, où nous allons le chercher et comment nous allons pouvoir le comprendre et l’interpréter. Il faut préciser que dans le cas de notre recherche, les résultats de la collection étaient connus puisque le corpus sur lequel nous avons travaillé avait déjà plus de vingt ans d’existence au moment de notre soutenance.

Politique d’archivage dans les maisons d’édition

Toutes les maisons d’édition n’archivent pas nécessairement les mêmes documents. Nous avons pu dans notre travail chez Gautier-Languereau, Rageot, puis Bordas[4], observer des différences significatives en matière d’archivage de dossiers d’ouvrages.

La constitution même des dossiers de fabrication comporte des éléments fort variables selon les maisons d’édition et l’importance qu’elles accordent à ces derniers.

Lors de nos années d’édition chez Bordas (1998 à 2004) et nous prenons cet exemple à titre comparatif avec la politique d’archivage choisie par Flammarion, les services de fabrication de Vivendi ont opéré un virage numérique en matière d’archivage tout à fait « révolutionnaire ». L’archivage des ouvrages s’est vu entièrement informatisé et numérisé. Dans les maisons d’édition au milieu des années 1980, il fallait pour l’éditeur garder le manuscrit, la préparation de copie, les premières et les secondes épreuves et les devis et copies de contrat dans le dossier de l’ouvrage[5]. Ce qui signifie que nous avions alors une vue exacte du travail de l’auteur, de la concertation avec l’éditeur, et des différentes corrections apportées. Pour les illustrations la procédure était la même, nous pouvions observer les stades de crayonnés, corrections de crayonnés et mises à la couleur. Dans le contexte contemporain et dans la pratique éditoriale actuelle, les étapes sont modifiées. Pour le texte, le plus souvent nous avons recours à un seul jeu de corrections extérieures, et nous ne gardons dans le dossier que la dernière étape qui constitue le BAT (bon à tirer). Pour les illustrations, l’étape des crayonnés est maintenant rarement archivée et dans la mesure où elle est le plus souvent initialement numérique, si elle est modifiée, nous ne gardons plus trace des étapes antérieures. C’est une évolution technologique qui modifie le rapport à la création dans la mesure où nous ne pouvons plus, ou de plus en plus difficilement, remonter le fil de la création et comprendre qui a agi et à quel moment. Nous pouvons presque affirmer avec cette évolution que nous perdons pour partie trace du travail de l’éditeur. L’ère du livre contemporain est, en un sens, entrée dans une temporalité de création, de fabrication et d’archivage tout à fait nouvelle et différente. Ce constat permet de mesurer la différence avec la richesse des documents patrimoniaux archivés à Meuzac. Là où les archives du Père Castor ont permis, pour la production entre 1931 et 1967 de Paul Faucher, de retracer le travail exact sur le texte et avec les illustrateurs dans ses différentes phases (cf l’archivage de courriers entre ces différents intervenants), la production et les techniques d’archivage contemporain ne permettront plus de reconstituer la genèse du travail éditorial, et par conséquent de comprendre à partir de ces documents l’interaction et la triangulation existant entre auteur (texte), illustrateur et éditeur. Il faut le souligner, même si de facto, l’éditeur n’a pas à rendre compte de ses changements de pratiques, il s’ensuit une difficulté supplémentaire pour le chercheur qui cherche à comprendre les rôles de chacun. Il faudra pour la recherche trouver d’autres manières de réfléchir pour analyser les évolutions, en s’appuyant sur d’autres données.

Nous avons dans notre parcours d’éditrice constaté ces variations et expérimenté la richesse des modes d’archivage classiques, pas seulement pour le chercheur mais aussi pour les éditeurs qui réfléchissent sur leur métier et leur évolution.

Le travail sur les documents d’études comparatives de la concurrence par exemple, nécessite une lecture approfondie et contextualisée de la conjoncture économique du moment du montage des collections. Ils permettent dans le cas de la collection que nous avons étudiée de comprendre la place que prend petit à petit le livre de poche dans le milieu des années quatre-vingts. Ne pas garder ces documents, faute de place le plus souvent pour les maisons d’édition, fait courir le risque pour le chercheur de passer à côté de la compréhension de la logique de décision éditoriale dans un ensemble économique donné. Certains mécanismes économiques, entre autre la montée des collections de poche au sein de la deuxième moitié des années 1970 chez les éditeurs de jeunesse, s’expliquent et s’analysent à partir des documents historiques de l’époque (massification de la culture, évolutions démographiques, montée de l’utilisation des rotatives offset à la place des rotatives typographiques, prix du papier). La lecture et l’analyse de ces documents justifient pleinement le lancement de Castor poche, pas seulement dans la logique de l’éditeur, que nous avons étudiée, analysée dans notre travail mais aussi dans la logique économique de l’économie du livre de jeunesse de l’époque[6]. Une des conclusions de notre travail est que le lancement de la collection Castor poche ne répondait pas seulement aux nouveaux besoins des jeunes lecteurs, comme l’affirmait François Faucher dans les documents (promotionnels) de l’époque, mais aussi à une logique de marché purement économique que François Faucher et Martine Lang avaient bien anticipée.

Quelles étaient les lignes de force de la collection Castor poche au moment de sa sortie?

Pour comprendre ce qu’il reste des préceptes initiaux de la collection et afin de rendre cette partie intelligible, il faut faire un bref rappel les principes fondateurs de cette collection.

La collection affichait en 1980 une charte d’intentions qui avait été envoyée avec le lancement de la collection et prenait la forme de 9 questions à l’éditeur[7]. Le corpus que nous avions étudié comprenait 312 titres publiés en 10 ans.

Les principes fondateurs, au nombre de six étaient : l’authenticité et la sincérité, la crédibilité du scénario, la vraisemblance, le respect du lecteur, le désir de communication et l’humour, et l’universalité ou la valeur exemplaire du récit. François Faucher et Martine Lang ont toujours affiché leur désaccord avec la lecture de séries aux héros récurrents, sauf dans le cas de La Petite Maison dans la prairie de Laura Ingalls qui est une exception dans le corpus de ces années et représente huit tomes. L’argument avancé était que d’autres éditeurs s’acquittaient de cette tâche très lucrative (les séries se vendent très bien) mais qu’ils ne répondaient pas aux besoins fondamentaux des enfants que le Père Castor avait identifiés (dans le cas de Castor poche, la cinquième étape à la pointe de la pyramide de la lecture maîtrisée).

La proportion d’ouvrages étrangers traduits, dans la volonté de l’ouverture sur le monde était une composante importante de la collection dès sa sortie, avec, nous l’avions noté dans notre travail de recherche, une surreprésentation du domaine anglo-saxon qui était un signe à surveiller. Mais nous trouvions à l’époque une variété de langues traduites[8] beaucoup plus importante que dans les collections concurrentes.

La collection comportait très peu de contes et pas de segmentation[9] de collection mais un éventail de large ouverture.

La conclusion de l’analyse de tous les éléments à disposition avait conclu à un ensemble cohérent dont la pérennité des valeurs serait à surveiller pour maintenir la qualité éditoriale.

Nous avions, en 2008[10], eu l’occasion de faire un pointage précis, pour une intervention en bibliothèque, lors de la sortie de notre travail aux éditions de l’Harmattan, et souligné déjà la dérive des préceptes initiaux de la collection.

La vie d’une collection, surtout quand elle traverse plusieurs décennies, connaît des remaniements et infléchissements de politique et ceci est tout à fait légitime. Mais il est aussi légitime d’en questionner le bien-fondé.

Castor poche a soufflé ses trente-cinq bougies en 2015. Bon nombre de collections de cette époque ont disparu[11] ou ont été reprises par d’autres éditeurs ou bien encore ont été remaniées dans d’autres corpus éditoriaux. On peut pour Castor poche, comme pour Folio junior, parler de collections rescapées des années quatre-vingts. Elles ne sont pas si nombreuses à dater de cette époque. Mais au prix de quels changements ont-elles survécu? Analysons le cas du corpus Castor poche.

La collection Castor poche en 2015

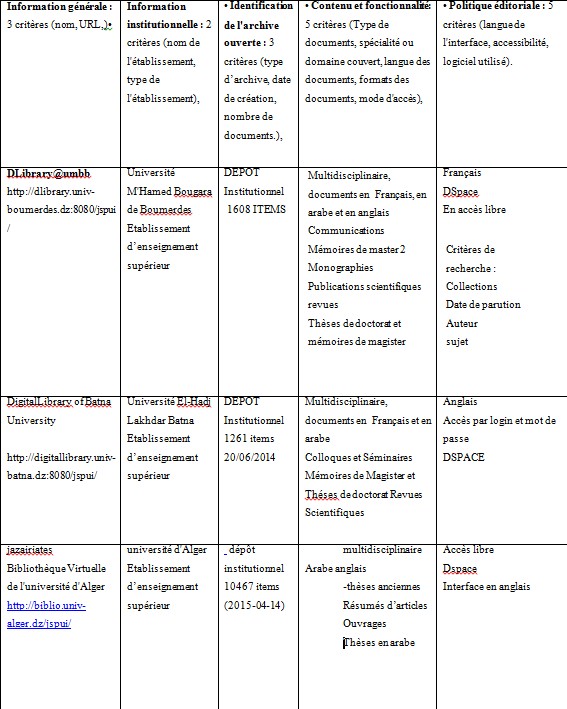

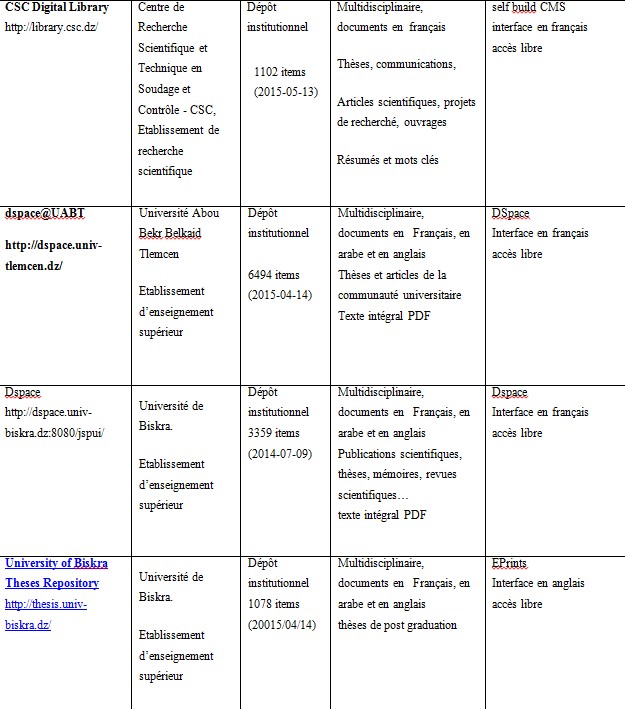

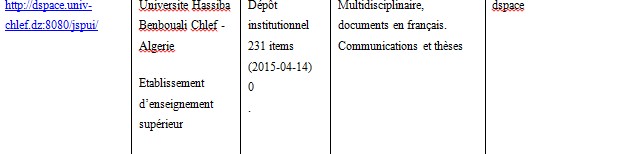

Si l’on observe le catalogue de Castor poche en 2015, l’éditeur revendique sur son site[12] la présence de plus de 500 titres :

« Riche de plus de 500 titres, la collection Castor Poche entraîne les lecteurs entre 9 et 12 ans à la découverte de tous les genres romanesques : elle ouvre sur le monde avec « Histoires d’ailleurs », raconte notre Histoire avec « Voyage au temps de…. », parle de la vie quotidienne avec « La vie en vrai », recueille les contes du monde entier avec « Contes, légendes et récits », invite au frisson et au voyage avec « Policier » et « Aventure », partage les passions avec « Passion cheval ».

Des talents d’ici et d’ailleurs, une écriture contemporaine, un choix de textes inédits et de traduction pour un voyage riche en découvertes.[13] »

La première difficulté observée est l’impossibilité matérielle de mettre en face des éléments comparables en matière de date de sortie d’ouvrages. En effet, dans le catalogue et corpus initial, la collection était gérée de façon chronologique et par ordre de publication en ordre de numéro croissant. C’est-à-dire que l’on pouvait immédiatement procéder à un traitement statistique. Mais pour pouvoir avoir des points de comparaison pertinents, il aurait fallu que, au fil de sa vie éditoriale, le titre n’ait pas changé de numéro, de collection ou de couverture ou de date de sortie. Si nous prenons un exemple emblématique de la collection, en tapant Richard Bach dans le moteur de recherche de la collection, nous tombons tout naturellement sur le titre Jonathan Livingston le goéland, et le site nous annonce une édition de 2010 alors que ce titre est pionnier dans la collection, et paru dans sa première édition en 1980 sous le numéro 12. Impossible pour qui s’intéresserait à l’historique de la collection Castor poche de 2015 d’identifier que le titre n’est pas une nouveauté de 2010 mais un titre qui a trente ans d’existence déjà dans sa version pour la jeunesse. Le chercheur devra, s’il veut vérifier ces éléments, se procurer l’ouvrage et en vérifier les mentions légales, titre à titre, pour mener à bien ce travail.

La deuxième difficulté pour le chercheur est que chaque nouvelle édition du titre qui fait l’objet d’une nouvelle couverture, avec ou sans nouvelle illustration est considérée comme une nouveauté par l’éditeur dans le traitement statistique et par le SNE[14]. Nous pensons alors observer légitimement que c’est pour grande partie la nouveauté qui génère le chiffre d’affaires d’une collection installée pour un éditeur, propos relayés dans les comptages du SNE et statistiques de Livres hebdo, alors que ce ne sont pour beaucoup que des « relookages[15] » de collections. Nous avançons l’analyse en ayant observé les titres publiés depuis le début de l’aventure du Père Castor (193), que ce qui assure la pérennité de l’identité de la maison d’édition et la qualité d’une collection, ce sont justement les titres de son fonds et pas encore les nouveautés au moment de leur sortie. Quand nous évoquons l’identité de la maison, nous faisons référence à ce qui a permis l’adoption par des générations de lecteurs de titres phares des collections du père Castor. Pour la collection Castor poche il faut mettre au crédit de Flammarion de ne pas procéder au changement de titre lors de rééditions comme le pratiquent certains éditeurs[16].

Le moteur de recherche ne permet pas de retrouver nos titres par date. Il faut alors passer les 300 premiers titres en revue en entrant le nom de l’auteur. C’est à ce comptage minutieux que nous nous sommes livrée pour avoir une idée exacte, une photographie à l’instant T du devenir de notre corpus initial (corpus de 1990, auteurs de la collection de la première époque). Les résultats que nous obtenons sont surprenants, et méritent que nous nous y attardions en matière d’analyse.

Nous avons pris comme base de calcul les 300 premiers titres car ils correspondaient aux titres référencés dans le catalogue destiné aux médiateurs que Martine Lang et François Faucher avaient élaboré. En 1992 nous observons que tous ces titres sont présents au catalogue, lors de la sortie du Guide de lecture[17].

Calculons maintenant le nombre d’auteurs présents au catalogue. En 1992, ce sont 197 auteurs qui sont présents dans une liste de 300 titres (certains auteurs ont plusieurs titres à leur actif). Nous avons analysé l’origine géographique des auteurs et la part de traduction dans la collection dans notre thèse[18]. Si nous analysons le catalogue de 2015, il faut se référer au site car le Guide de lecture, dans la forme dans laquelle il existait, n’a pas été actualisé. Autre temps, autre support et vecteur de communication, nous effectuons cette recherche avec un moteur informatique. Nous constatons alors que seuls 41 auteurs sont encore présents, rescapés du « naufrage de la rentabilité économique », sur les 197 que nous comptions en 1990. Nous assistons donc à un désherbage[19] sauvage de la collection. Pour établir une comparaison fiable en matière de chiffres, en 2004, lors de notre soutenance, le catalogue comptait encore 500 titres exploités sur les 800 qui avaient été publiés. Nous pouvons dès lors observer une accélération de l’abandon des titres, sans doute due à une rotation trop faible.

Si nous mettons en parallèle les chiffres de tirages initiaux de Castor poche, la comparaison est significative : en 1980 l’éditeur tirait de 18 000 à 20000 exemplaires chacun des 16 titres par an, en 1990, on tirait en moyenne à 10000 exemplaires chacun des 40 titres par an. Nous affirmons après l’analyse et l’observation des documents disponibles que la surenchère de production est une fuite en avant, au détriment de la qualité des titres, car si l’équipe éditoriale travaille à effectif constant[20], il est impossible de maintenir la même qualité éditoriale. Actuellement les premiers tirages de titres en jeunesse de nouveautés en poche excèdent rarement 6000 exemplaires[21] pour le premier tirage[22]. Il faut préciser que le livre de poche jeunesse a cette spécificité par rapport au livre de poche pour adulte qu’il est souvent le support pour la nouveauté et pas seulement pour des deuxièmes éditions dans un autre format. Il faut donc trois titres de 2015 pour générer le même volume d’exemplaires vendus avec un titre en 1980. Mais les frais de production vont être plus élevés : frais de calage multipliés par trois, frais de production pour trois titres, frais de publicité pour trois titres. Alors, même si les coûts de production ont sensiblement baissé entre 1980 et 2015, il n’en reste pas moins que la marge dégagée était meilleure avec les frais de production d’un seul titre au lieu de trois, pour reprendre l’exemple cité. Nous invitons le lecteur à reprendre la lecture du chapitre correspondant dans notre travail[23]. Pour la partie contemporaine, les indicateurs des synthèses annuelles sectorielles de Livres-hebdo donnent un bon baromètre et la seule étude disponible sur le poche jeunesse des années 2000 met bien en évidence le recul de la collection Castor poche en terme de parts de marché sur ce secteur. Il faut bien sûr mettre ces chiffres en parallèle de l’augmentation du nombre d’acteurs (éditeurs qui publient des livres de poche) sur le même secteur de marché[24].

Pour essayer de comprendre et d’analyser la disparition d’auteurs du catalogue, nous pouvons sur ce point émettre plusieurs hypothèses. Certains titres, au fil du temps, ont sans doute un peu vieilli, et les goûts des enfants ont sans doute évolué, mais se pose alors la question de l’universalité des titres choisis qui était un des préceptes fort de la collection. En effet, une des valeurs fortes du montage de la collection était l’universalité du propos, qui suppose donc une longévité dans la mise à disposition du titre pour les enfants. C’est ce que l’on appelle en terme marketing le passage de la nouveauté au fonds, parfois au best-seller quand l’éditeur est chanceux. On prend acte que les goûts des enfants ont changé et que certains titres ne sont plus « adaptés » au lectorat jeunesse, mais le côté humaniste et universel qui prévalait dans le choix des manuscrits au début de la collection a permis d’éviter en grande partie cet écueil, au moins durant la première décennie.

Nous aimerions revenir sur certains auteurs qui ont disparu du catalogue et dont la disparition pose question au regard de l’identité même de l’Atelier du Père Castor. Les enfants aux yeux éteints de Lida Durdikova ont disparu du catalogue. Si l’on sait que Lida était l’épouse du fondateur des éditions Paul Faucher et que le titre en question relate l’expérience de :

« Claire, 18 ans, (qui) apprend que six enfants aveugles vont devoir rester à l'institut pendant les vacances. Elle propose de les accueillir dans une petite maison à la montagne. Jour après jour, au long des jeux et des promenades, Claire accompagne les enfants dans leurs découvertes du monde... [25]»,

on peut se demander pourquoi ce titre-phare qui prône les valeurs initiales affichées de la collection que sont l’amitié entre les peuples, l’accueil de la différence, la découverte du monde dans la bienveillance n’est plus édité. Si le volume annuel des titres vendus est le seul indicateur pour exclure un titre du catalogue dans une logique économique, il y a fort à parier que ce ne seront à terme que les séries (qui se vendent le mieux) qui resteront ou se développeront dans le catalogue. Or, avec la disparition de cet auteur de cette collection, c’est une part des principes initiaux qui assurait l’identité de la collection qui disparaît[26]. On aurait pu souhaiter que la mise en avant des auteurs maison, au sens le plus fort du terme ici, aurait été mieux assurée et permis d’afficher une continuité, si chère à François Faucher. Il n’en est rien. François Faucher a choisi[27], pour essayer d’enrayer ce processus de désherbage d’auteurs et de titres, de constituer une association, Les Amis du Père Castor, qui accompagnée d’un comité d’éthique assure la réédition de certains titres des éditions de l’Atelier du Père Castor qui ne sont plus au catalogue de Flammarion.

Nous aimerions souligner la difficulté que rencontre un éditeur pour assurer la disponibilité de l’ensemble des titres de sa collection quand les courbes de vente des titres sont analysées à la loupe par les contrôleurs de gestion des services financiers. La vocation et le métier d’éditeur tels qu’ils se sont pratiqués jusqu’aux années quatre-vingt-dix se heurtent de plein fouet, et c’est encore plus vrai aujourd’hui qu’hier, aux sirènes de l’économie de marché et de la rentabilité. Cette logique qui va à l’encontre de la qualité est accélérée par les rachats et regroupements successifs des maisons d’édition et par la rotation de plus en plus rapide des titres dans les librairies. Un titre qui ne connaît pas de succès immédiat aura peu de chance d’être conservé dans le fonds, alors même que c’est le fonds qui constitue la durabilité et la qualité d’une collection. Des études croisées des fonds de librairie et d’analyse des retours[28] ont montré que la durée de vie d’un livre était de plus en plus courte en magasin, et la disponibilité chez l’éditeur souvent réductible à moins de deux ans. Ce processus déjà en marche à la fin des années quatre-vingt-dix s’est amplifié. Il n’est à ce jour au demeurant pas possible de mesurer encore exactement l’incidence du rachat par Madrigall.[29]

Dans la liste des auteurs disparus du catalogue Castor poche, quelques disparitions emblématiques sont à souligner qui ont pourtant assuré la notoriété de la collection[30] : en 1981, L’Autre d’Andrée Chedid paraît et vient enrichir le choix des premiers titres parus l’année précédente, assurant ainsi une belle visibilité à la collection naissante ou encore dans sa phase d’implantation. Mais le titre n’est aujourd’hui, en 2015, plus au catalogue. Il est en revanche toujours présent chez Flammarion au format poche dans la collection Librio et on le retrouve dans le catalogue d’hiver 2015 de France Loisirs. On peut ici supposer que c’est la logique commerciale qui a dominé la décision. Assurer plus de ventes dans un format à destination du tout public (adultes et enfants) ou via la VPC (vente par correspondance, donc avec droits différents dans leur montant), mais au détriment d’une collection déjà installée. Et il en est de même pour les autres titres du même auteur, tous disparus du catalogue si l’on excepte L’Enfant multiple.

Disparition également de Marie Colmont de cette collection que l’on peut aussi déplorer car pour la même raison que celle expliquée plus haut (les textes célèbres de Marie Colmont, sont eux restés au catalogue des albums, comme Marlaguette ou Michka) est aussi un gage d’identité de la collection, inscrite dans une politique d’auteurs maison.

On voit également disparaître de nombreux titres de Colin Thiele, le seul à être conservé est On l’appelait tempête alors que cet auteur comptait huit titres en 1992. Même restriction pour Marilyn Sachs, dont seuls deux titres restent au catalogue. Certains auteurs, dont la notoriété en littérature jeunesse est largement reconnue chez d’autres éditeurs, ont aussi disparu, nous pensons à Gianni Rodari, à Evelyne Reberg, aux très beaux textes d’Anne Pierjean ou de Sandrine Pernusch. Disparition également des beaux textes de contes du monde entier de Jean Muzi, ce qui assurait une belle identité à la collection en continuité avec l’esprit de l’amitié des peuples, ou bien encore aux textes de Thalie de Molènes. Disparition de Januscz Korzack avec La Gloire, ou bien L’Arbre à voile de Wanda Chotomska qui ont lancé avec succès la collection Castor poche et inscrit l’identité de cette dernière dans la pluralité des auteurs, entre autre de l’Est, alors publiés. La situation de la collection par rapport à son identité initiale, a donc évolué vers un concept beaucoup plus large, et moins identifiable pour les lecteurs et y a perdu au passage de sa spécificité. Une collection qui a été le fleuron du livre de poche au moment de sa sortie et dans sa première décennie d’exploitation a bien sûr l’obligation de faire évoluer son fonds mais pourquoi les auteurs qui en assuraient la légitimité même ont disparu ? Castor poche y a perdu de son crédit auprès des libraires , des prescripteurs, et aussi une partie de sa réputation de qualité. Castor poche occupait en 1992 la deuxième place des collections de poche en nombre de volumes vendus (1 700 000 de ventes nettes[31]). Dans le travail effectué par Bertrand Ferrier (cf note 21), elle n’entre même plus dans la liste des dix premières.

On comprend dès lors mieux le choix que François Faucher a pu effectuer pérenniser la mémoire de la maison d’édition, par le biais d’une association, et d’en assurer la continuité patrimoniale.

Quelles préconisations pour garder vivant le patrimoine d’une collection et de ses archives?

Relater l’initiative de François Faucher, depuis 1996, prend ici tout son sens. L’association des Amis du Père Castor, sise à Meuzac (Limousin), réédite en effet, sous forme de fac-similés des textes précieux, qui ne sont plus au catalogue de la maison Flammarion, assurant ainsi la pérennité d’un fonds patrimonial que nous ne pourrions sans cela plus avoir à disposition. Est disponible dans la collection des fac-similés un choix de titres épuisés que l’on peut consulter sur leur site[32]. Nous trouvons également des textes fondateurs comme « la mission éducative des Albums du père Castor » ou l’ensemble des « préfaces » des albums de l’époque de Paul Faucher et bien d’autres ressources encore. Le catalogue est également consultable sur leur site, récemment rénové[33].

Ces ressources, quand nous avons commencé nos recherches à la fin des années 90, n’étaient pas disponibles autrement que dans les archives de la maison et sous forme papier. C’est donc souligner l’importance que revêt le travail de mise à disposition de ces documents que ce soit dans la petite collection ou dans la collection des fac-similés, ou sous forme électronique et numérisée de ces ressources.

Mais si les documents historiques de Paul Faucher, ou de ses collaborateurs, sont réédités sous forme de fac-similés ou dans la petite collection, pour le travail concernant la collection Castor poche, la problématique est plus complexe. En effet, nous avons pu montrer au travers du dépouillement de l’ensemble des archives disponibles, y compris les archives commerciales, de la première décennie, une cohérence d’ensemble.

Quelles sont les nouvelles orientations de la collection Castor poche en 2015 ?

Incontestablement, la collection Castor poche a été un succès éditorial et commercial, mais, sur le long terme et au regard de la philosophie de Paul Faucher, peut-on dire que les transformations de la collection contribuent à la pérennité et la cohérence éducative?

Quand on analyse la « photographie » du catalogue de 2015, on peut noter que certains préceptes de la charte initiale ne sont plus respectés, alors même que l’éditeur garde le nom de la collection.

La collection dans son essence refusait les séries ou les mises en avant de titres d’un même auteur, en grand nombre, souhaitant ainsi privilégier la variété, la diversité et la qualité du catalogue en tant de découvreur de talents.

Les séries ont pris une place prépondérante dans le corpus: nous citerons pour étayer le propos celle de Passion cheval, même si les auteurs sont différents, il est légitime de se demander si l’éditeur ne cherche pas à copier les Grand galop de Bayard sans l’afficher ouvertement, ou bien encore les séries Petits monstres de Fabrice Colin dont il est clairement affiché sur le site la revendication de la littérature prolifique, y compris dans la présentation de ce dernier :

« Auteur prolifique, (qui) s’est imposé en fantasy et science-fiction. Récompensé par de nombreux prix (dont le Grand Prix de l’Imaginaire à trois reprises), il est le novélisateur des romans adaptés du film Le Petit Prince (Gallimard). Déjà auteur de La vie extraordinaire des gens ordinaires et de l’Île du sommeil chez Flammarion, il fait une entrée remarquée en «Castor Poche cadet » avec les Petits Monstres. »

Le segment[34] de fantasy qui entre dans la collection Castor poche qui avait lors de sa création pour but de se placer ailleurs :

« … en proposant des récits qui ouvrent sur le monde d’aujourd’hui, des récits qui respectent l’acquis du passé, présentent des enfants et des adultes dans des situations réelles, qui parlent aux enfants de leurs vrais problèmes, de leurs soucis, de leurs joies, de leurs droits, de leurs responsabilités ? Des récits qui stimulent la réflexion et le sens poétique des jeunes lecteurs.[35] »

Dans les séries également en Castor cadet, on peut citer les titres de Marc Cantin. Il y aurait matière à toute une analyse dans le temps de 1980 à 2015 des va-et-vient d’entrées et de sorties de parties de catalogue de la collection, de réintégrations, avec ou sans mention d’âge. En 2015, ils figurent sous la mention premières lectures Castor avec différentes séries, et Castor poche est réservé aux titres ciblés pour les 8 à 13 ans.

La maison d’édition a choisi de privilégier la mise en avant de certains auteurs, en multipliant les titres d’un même auteur dans une même collection (Christine Feret-Fleury, par exemple). L’éditeur répond à cette analyse qu’il assume et privilégie une politique d’auteurs mais quand il multiplie ainsi le nombre de titres dans une même collection, il appauvrit de facto la richesse et la diversité de cette même collection.

Nous aimerions aussi souligner l’arrivée dans le catalogue Castor poche d’un auteur dont les titres avaient été refusés dans la première décennie de la collection et qui était à l’époque un auteur fleuron de Rageot : Michel Honaker. Ce dernier est présent maintenant avec de nombreux titres dans la série historique. L’éditeur limite la dénaturation de la collection Castor poche en intégrant dans la collection Tribal les titres de cet auteur relevant du genre de la science-fiction ; cependant nous voyons bien que les critères de politique éditoriale ont changé. Notre objectif n’est pas ici de faire l’apologie des temps anciens d’une collection, mais nous souhaitons insister sur les points suivants : il est légitime, normal, et cohérent pour un éditeur de répondre aux contraintes économiques du groupe auquel il appartient, mais par contre il a le devoir éthique, c’est notre analyse, d’en informer les acheteurs et les lecteurs.

Vendre sous la même marque Castor poche des titres qui ne correspondent en rien à la charte éditoriale fait courir le risque de perdre des lecteurs. C’est peut-être une des explications du recul de Castor poche sur le marché du livre de poche en 2015.

L’analyse exhaustive titre à titre de l’ensemble du catalogue 2015 pourrait faire à elle seule l’objet d’une deuxième thèse, tant la question des choix éditoriaux qui ont été faits est différente de la philosophie de départ. Encore faudrait-il pouvoir disposer de l’ensemble des archives contemporaines de la collection, ce qui n’est pas le cas pour un corpus encore en cours d’exploitation.

Conclusion

Il nous paraît important de souligner combien l’apport des archives est capital pour mener à bien l’analyse d’une collection dans sa durée. Nous avons montré que le génie de Paul Faucher (le créateur des éditions) avait été tout autant de répondre aux besoins des enfants que de se poser les questions idoines de coûts, de diffusion et de mise à disposition des ouvrages au plus grand nombre, en d’autres termes de mettre la diffusion au cœur de la réflexion. Ce travail avait été fait dans le sens de répondre d’abord aux besoins des enfants, selon une pyramide de progression, et la question de commercialisation et de diffusion n’arrivait qu’en second plan dans la démarche.

François Faucher, durant son activité dans les années soixante-dix à quatre-vingt-dix, a porté un soin attentif au respect de l’édifice construit par son père, et innové par la pointe de la pyramide en créant Castor poche. Ce qui lui a permis d’une part de ne pas trop aller à l’encontre de ce qui avait été construit précédemment, (dans le même temps, d’autres éditeurs comme l’école des loisirs avaient investi le champ de l’illustration de façon différente), mais d’autre part de prendre également en compte l’évolution des besoins de lecture des enfants. Pari gagné pour les dix premières années de Castor poche, pari déjà plus compliqué durant la deuxième décennie (ce point avait déjà été souligné par les libraires présents au colloque à Pougues-les-Eaux en 1998[36]) et ce pari nous semble désormais perdu en 2015 quant à l’identité initiale de la collection et des valeurs qu’elle prônait. Castor poche comme bon nombre de ses concurrents a ouvert la boîte de Pandore des séries, des multiplications de titres d’un même auteur et cédé à la standardisation de l’offre de lecture pour les enfants. C’est la consultation et l’analyse des archives ayant constitué la genèse de la collection qui permet d’avancer ce constat, que nous présagions déjà fin 2004 en conclusion de notre travail: « il nous semble que François Faucher n’a pas renoncé à privilégier l’enfant dans son action, ce qui sera, peut-être une gageure au vingt-et-unième siècle, lorsque l’enfant disparaîtra sous le consommateur anonyme ».

Au travers des choix éditoriaux opérés, la collection est entrée dans une dimension tout à fait différente. Les temps, les lecteurs, les pratiques de lecture ont certes changé, et les services financiers ont souvent pris les commandes, mais pourquoi alors garder la dénomination Castor poche ? Ce sont justement les documents d’édition et d’archives contemporaines qui permettraient de comprendre cet infléchissement éditorial. Pour les mettre en comparaison de ceux des années 1980 à 1990, nous avons fait procéder à la numérisation des documents en notre possession et allons les remettre à disposition aux archives de Meuzac. Un beau sujet de recherche comparative, soit sur une période plus récente, soit sur une période comparable s’ouvre pour qui voudrait se pencher sur la question.

Nous avons souhaité dans cet article questionner en arrière-plan le sens du mot « collection » dans son acception marketing et observer son évolution à partir des données chiffrées disponibles. Il nous semble à l’issue de ce travail qu’il est légitime d’affirmer que la consultation de l’ensemble des archives permet d’appréhender les choix et axes de collections retenus par l’éditeur dans les années quatre-vingts à quatre-vingt-dix. Sans ces archives, pas de point de comparaison possible avec la production contemporaine de 2015. Les archives éclairent la « fabrique » de l’histoire d’une collection, sa politique éditoriale et les valeurs qui la sous-tendent. Notre analyse tient sans doute plus du marketing et de l’analyse de la notion de « marque » que d’une approche à proprement parler littéraire, mais le concept même de notion de « collection » est lié à son exploitation et son évolution dans l’approche que nous avons choisie. Pour revendiquer la filiation dans la continuité, comme François Faucher l’a fait durant son activité éditoriale, la connaissance des archives, la genèse et le développement des collections sont de précieux outils. L’exploration du catalogue de 2015 nous montre que la collection a pris un autre chemin et qu’il est désormais compliqué de parler de continuité.

[1]13 octobre 2006 (cf :http://mediatheque.castor.free.fr/index_fichiers/Page347.htm : compte-rendu de l’inauguration et consultation du fonds et des archives disponibles.

[2] Martine Lang a été la collaboratrice de François Faucher durant toutes ces années. On retrouve dans notre thèse, en annexe, de nombreux documents, annotés de sa main qui corroborent l’affirmation d’un travail en étroit binôme avec François Faucher, par exemple dans le tome 3, annexe 29, pages 261 à 290.

[3] DELBARD Claire, La collection Castor poche (1980- 1990), ou comment innover sans trahir ?, Paris, Harmattan 2007.

[4] Nous avons été salariée de l’édition de 1994 à 2004 et occupé différents postes éditoriaux dans différentes structures. C’est ce travail qui nous a amenée à nous questionner sur l’amont et l’aval des collections. Que fait-on en matière de politique éditoriale? Pourquoi le fait-on ? Et que conserve-t-on comme trace ? La question des archives disponibles pour comprendre ce processus est une question majeure.

[5] Pour la chaîne du livre et son vocabulaire, nous renvoyons à la référence suivante : http://www.cnrs.fr/compratique/telechargement/docsIntercom/chaine.pdf (p 4 et suivantes).

[6] Je renvoie pour ces éléments d’analyse à la consultation des annexes du tome 4 de mon travail de thèse, Comment innover dans la continuité ? ou les collections Castor poche et (1980-1990) et le renouvellement de la littérature pour la jeunesse à la fin du XXe siècle, qui sont en consultation dans la version archivée par le service central des thèses.

[7] Annexe 1 du présent article, (pp. 204 à 207 des annexes de la thèse initiale).

[8] En 1990, sur 312 titres publiés, 107 sont issus du domaine français et 204 du domaine étranger, dont 148 du domaine anglo-saxon (cf pp 376-377 tome IV de notre thèse).

[9] Le classement thématique permettait plusieurs entrées simultanées pour un même ouvrage, indiquant par ce biais le possible classement de l’ouvrage dans plusieurs catégories.

[10] Médiathèque de Marsannay-la-Côte, conférence Le Père Castor en poche, 2 décembre 2008.

[11] On se reportera sur ce point aux travaux de recension de Raymond PERRIN, publiés aux éditions de l’Harmattan, parmi lesquels : Un siècle de fiction pour les 8 à 15 ans (1901-2000).

[12] Les maisons d’éditions publiaient toutes des éditions papier de leur catalogue avant les années 2000. Depuis le développement des sites d’éditeur, on trouve les catalogues en ligne. Si pour le chercheur, la référence du dépôt légal à la BNF reste le point incontournable pour le comptage effectif des titres publiés, en revanche, si l’on veut avoir une photographie à un instant T des titres disponibles d’une collection, seul le moteur de recherche de la maison d’édition, ou Electre, si l’on est en possession de tous les titres, permet de vérifier la disponibilité effective des ouvrages. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette méthode de vérification et de comptage.

[13] Annexe 2 : Capture d’écran site de l’éditeur effectuée en octobre 2015, consultable à l’adresse suivante : http://editions.flammarion.com/Catalogues

[14] Syndicat national de l’édition

[15] Dans l’édition, nous parlons de relookage de collection, empruntant ce terme au vocabulaire de la mode, quand un éditeur choisit, par exemple pour moderniser une collection, ou augmenter ses ventes de modifier la charte graphique, la typographie, ou les illustrations, ou la présentation générale de la collection. Nous avons alors les mêmes auteurs publiés dans une présentation différente. Ce procédé est courant dans la vie des collections.

[16] Cf Rageot et la réédition du livre : Le cri du livre, de Carole Martinez, paru chez Pocket jeunesse qui ressort avec le titre L’œil du témoin, avec quelques modifications mineures.

[17] Guide de lecture Castor Poche, Bibliothécaires, enseignants, libraires, Flammarion éditeur, Paris 1992.

[18] Les 204 titres étrangers du coprus étudiés sont issus d’une vigntaine de pays (cf tome 4, pp 248 à 260).

[19] Le désherbage est l’action en bibliothèque de supprimer des livres disponibles à l’emprunt, ceux qui ne sont plus empruntés depuis un temps long. Un ouvrage qui ne « sort plus » finit par être desherbé. Ici, l’éditeur procède de la même manière en fonction des courbes de ventes des ouvrages.

[20] En effet, le travail éditorial de choix de manuscrits, de travail avec les auteurs ou avec les traducteurs, de relecture aussi, ne peut être mené avec le même soin si un éditeur a le double de titres à gérer dans l’année. C’est notre expérience directe de production éditoriale qui nous permet d’avancer cette analyse.

[21] « Le secteur de l’édition jeunesse représente plus de 8 800 références en 2012, soit 13 % des titres parus. Cette édition jeunesse est constituée pour 3/4 de fictions et 1/4 de documentaires (sciences, biographies et histoire, arts…). Alors que ces publications ont été déposées par près de 900 éditeurs actifs, on constate que la moitié de la production jeunesse est réalisée par seulement une quarantaine d’éditeurs. Les tirages sont généralement élevés, avec un tirage initial médian de 5 000 exemplaires » Origine du doc : http://www.bnf.fr/documents/dl_observatoire_2012.pdf, Observatoire du Dépôt Légal.

[22] Pour l’ensemble du marché du livre de poche contemporain, l’ouvrage qui fait référence est celui de Bertrand Ferrier, Les Livres pour la jeunesse, entre édition et littérature, chapitre 2 : les produits. Le titre même du chapitre indique bien le passage du livre de poche à un produit de consommation. Pour les tirages moyens du livre de poche et leur évolution, on se reportera à l’étude du marché jeunesse effectuée en 2002, cf Etude de la production dans l’édition jeunesse en 2001, ESCP EUROPE/CCI/ASFORED/SNE, Paris, 2002. Il n’y a pas d’étude économique complète plus récente portant exclusivement sur le livre de poche jeunesse, à notre connaissance.

[23] Cf pp 403-440 tome 2 de la thèse initiale.

[24] Livres Hebdo numéro 1019 dossier annuel 2014, Livres Hebdo numéro 1064, dossier annuel 2015 ou encore l’étude GFK, consultable à l’adresse suivante : http://www.idboox.com/etudes/marche-du-livre-jeunesse-625-millions-deuros-de-chiffre-daffaires/

[25] Texte de la quatrième page de couverture.

[26] Sur la notion d’identité, dans l’édition, quand nous employons le terme « identité » de collection, nous faisons référence tant au contenu, et donc aux choix éditoriaux (auteurs, thèmes) qui répondent aux critères fixés, ainsi qu’aux choix graphiques. On pourrait l’assimiler au plus petit dénominateur commun entre les titres. Une des lignes de force souhaitée par François Faucher aura été d’assurer la continuité sans rupture avec les choix de son père, et donc éliminer Lida Durdikova du catalogue, c’est aussi renoncer à faire ce lien ténu entre les différentes collections. Elle a écrit dans différentes collections et c’est un des auteurs qui permet de repérer à coup sûr l’esprit maison, dans la manière dont elle s’adresse à l’enfant et le prend en considération.

[27] François Faucher est décédé le 30 octobre 2015. Il a pu avoir entre les mains la première version de cet article, avant les modifications et compléments demandés par la revue. Nous considérons d’une certaine manière que cet article est aussi une forme d’hommage au travail qu’il aura avec Martine Lang mené pendant le lancement et la première décennie de la collection. Il est en revanche plus difficile de cautionner la suite des choix opérés pour la ligne éditoriale de la collection par rapport aux préceptes initiaux.

[28] Le taux de retour moyen est passé de 12 à 35 % dans les deux dernières décennies. Cf sur ce point : https://www.actualitte.com/article/tribunes/les-retours-en-librairies-machine-a-produire-a-defaut-de-creer/57676.

[29] En histoire culturelle, nous partons de l’hypothèse de travail que les incidences des différents rachats ne peuvent se chiffrer immédiatement mais sont mesurables au moyen terme, souvent une décennie après.

[30] Et les titres concernés sont des titres, pour le cas d’Andrée Chédid ou Marie Colmont, qui sont repris avec succès dans d’autres éditions, donc ce n’est pas l’argument du « vieillissement » qui peut être avancé.

[31] Op.cit p 318 tome 4 de la thèse initiale.

[32] http://www.amisduperecastor.fr/category/facsimiles

[33] http://www.amisduperecastor.fr/category/petite-collection-des-amis-du-pere-castor

[34] Nous employons le terme de « segment » car les chercheurs ne sont pas tous d’accord sur le terme de genre constitué pour les littératures fantasy, ou littérature de l’imaginaire.

[35] Castor Poche, déclaration d’intention signée de François Faucher envoyée aux libraires au moment de la sortie de la collection (1980).

[36] BRANCHU Jacques : Paul Faucher (1898-1967) : un Nivernais inventeur de l'album moderne : actes du colloque de Pougues-les-Eaux, 20 et 21 novembre 1998, Conseil général de la Nièvre, 1999.

Bibliographie

Sources papier

BRANCHU Jacques : Paul Faucher (1898-1967) : un Nivernais inventeur de l'album moderne : actes du colloque de Pougues-les-Eaux, 20 et 21 novembre 1998, Conseil général de la Nièvre, 1999.

DELBARD Claire, La collection Castor poche (1980- 1990), ou comment innover sans trahir ?, Paris, Harmattan 2007.

FAUCHER François, LANG Martine, Guide de lecture Castor Poche, Flammarion éditeur, Paris 1992.

FERRIER Bertrand, Les Livres pour la jeunesse, entre édition et littérature, PUR, Rennes, 2011.

FOUCHER Pascal, dir, Flammarion 1875-2015 : 140 ans d’édition et de librairie, Gallimard-Flammarion, Paris, 2015.

KORACH Dominique, LE BAIL Soazig, Editer pour la jeunesse, Cercle de la Librairie, Paris 2014.

MOLLIER Jean-Yves et TRUNEL Lucile dir, Du « poche » aux collections de poche, Les cahiers de des paralittératures, numéro 10, Editions du Céfal, Liège, Belgique, 2010.

MOLLIER Jean-Yves dir, Où va le livre ?, Editions de la Dispute, 2007.

PERRIN Raymond, Un siècle de fiction pour les 8 à 15 ans (1901-2000), l’Harmattan, 2001.

PIQUARD Michèle, L’édition en France de 1945 à 1980, Presses de l’enssib, Villeurbanne, 2004.

POSLIANEC Christian, Des livres d’enfants à la littérature jeunesse, Découvertes Gallimard, BNF, 2008.

Presse

Livres Hebdo, dossiers jeunesse, numéros 1064 (novembre 2015), et 1019 (novembre 2014).

Compte-rendus BBF

DIAMENT, Nic, Delbard, Claire. Le père Castor en poche, 1980-1990. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 3, 2008 [consulté le 12 janvier 2016]. Disponible sur le Web : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-03-0110-006>. ISSN 1292-8399.

DOURY-BONNET, Juliette. Le « Livre de poche » a cinquante ans. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 3, 2003 [consulté le 12 janvier 2016]. Disponible sur le Web : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-03-0101-006>. ISSN 1292-8399.

KUPIEC Anne, Où va le livre ?. Bulletin des bibliothèques de France [en ligne], n° 6, 2007 [consulté le 12 janvier 2016]. Disponible sur le Web : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0123-009>. ISSN 1292-8399.

Autres sources électroniques

http://mediatheque.castor.free.fr/index_fichiers/Page347.htm : compte-rendu de l’inauguration et consultation du fonds et des archives disponibles.

http://www.cnrs.fr/compratique/telechargement/docsIntercom/chaine.pdf (p 4 et suivantes).

http://editions.flammarion.com/Catalogues

http://www.bnf.fr/documents/dl_observatoire_2012.pdf, Observatoire du Dépôt Légal.

http://www.idboox.com/etudes/marche-du-livre-jeunesse-625-millions-deuros-de-chiffre-daffaires/

http://www.amisduperecastor.fr/category/facsimiles/

http://www.amisduperecastor.fr/category/petite-collection-des-amis-du-pere-castor

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2015-donnees-2013-2014

http://www.sne.fr/enjeux/chiffres-cles-2013/et chiffres clefs-consolidés 2014

http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre-contemporain/03.htm

https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2008-4-page-1.htm

http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/DRECI/ducroux_c/pdf/ducroux_c.pdf

http://www.mij.allier.fr/. (Dossier de presse, dossier pédagogique sur l’exposition Père Castor, Raconte-nous ton histoire sont téléchargeables sur le site. Il existe aussi un catalogue de l’exposition.)

Fichier central des thèses

www.theses.fr/

Comment innover dans la continuité ? ou les collections Castor poche et (1980-1990) et le renouvellement de la littérature pour la jeunesse à la fin du XXe siècle, qui sont en consultation dans la version archivée par le service central des thèses.

Etudes

Etude de la production dans l’édition jeunesse en 2001, ESCP-EUROPE/CCI/ASFORED/SNE, Paris, 2002.