« Tous les hommes désirent naturellement savoir. »

Introduction de La Métaphysique d’Aristote

« Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. »

Attribué à Mark Twain111

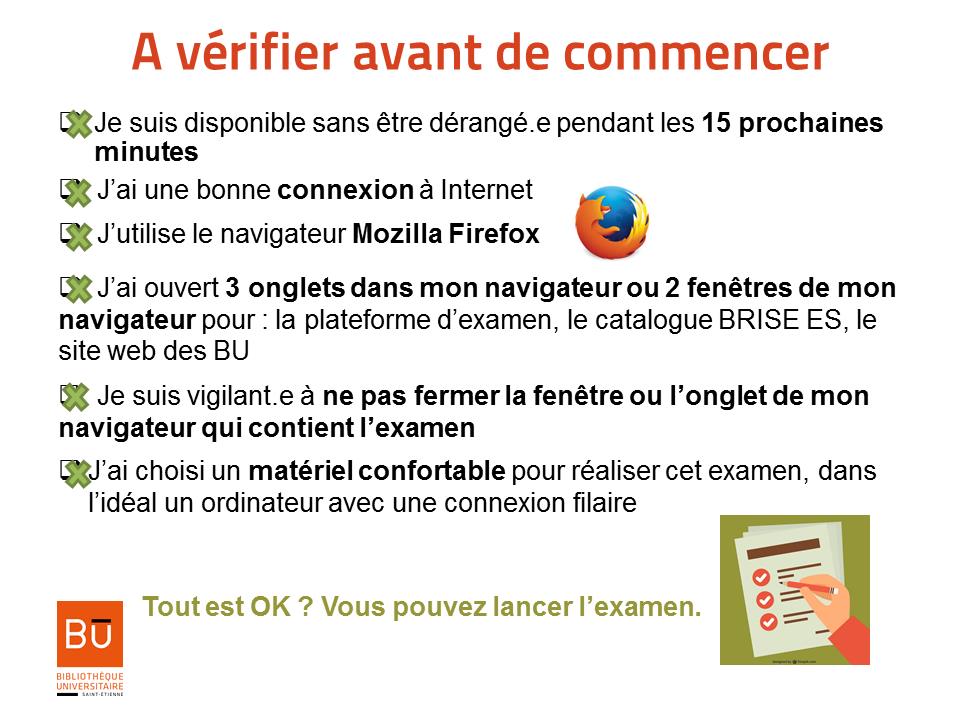

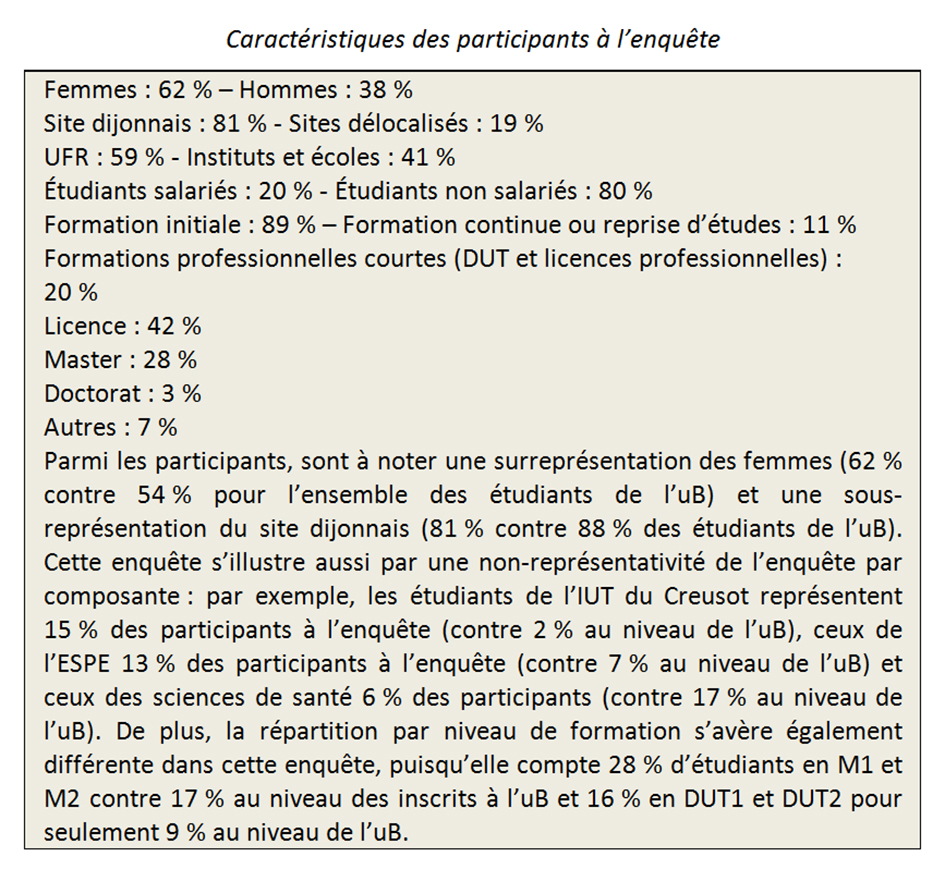

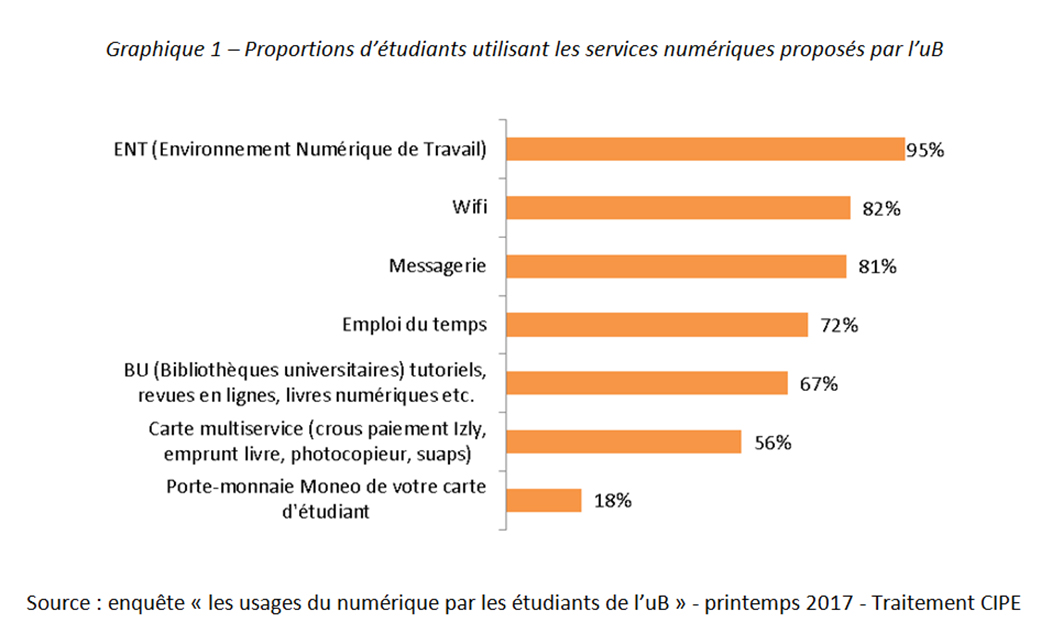

Résumé d’une recherche doctorale en 2018 déposée dans Hal, cet article repose la question de l’avenir des bibliothèques universitaires que l’on craignait menacées par l’émergence du numérique. Le plan annuel de performance 2018 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche anticipe une érosion de la fréquentation globale des BU. En revanche, « L’État de l’enseignement supérieur et de la recherche 2» de juillet 2018 observe une augmentation des entrées dans plus des deux tiers des établissements, confirmée par les professionnels dans les bibliothèques récentes, les mieux adaptées à l’évolution des publics. Quand on les interroge, leur expérience ces dernières années semble montrer une évolution plurielle infirmant le cliché que le numérique renverse l’ancien monde comme une avalanche couche une forêt. La question existentielle de l’avenir des bibliothèques resterait ainsi à explorer 3.

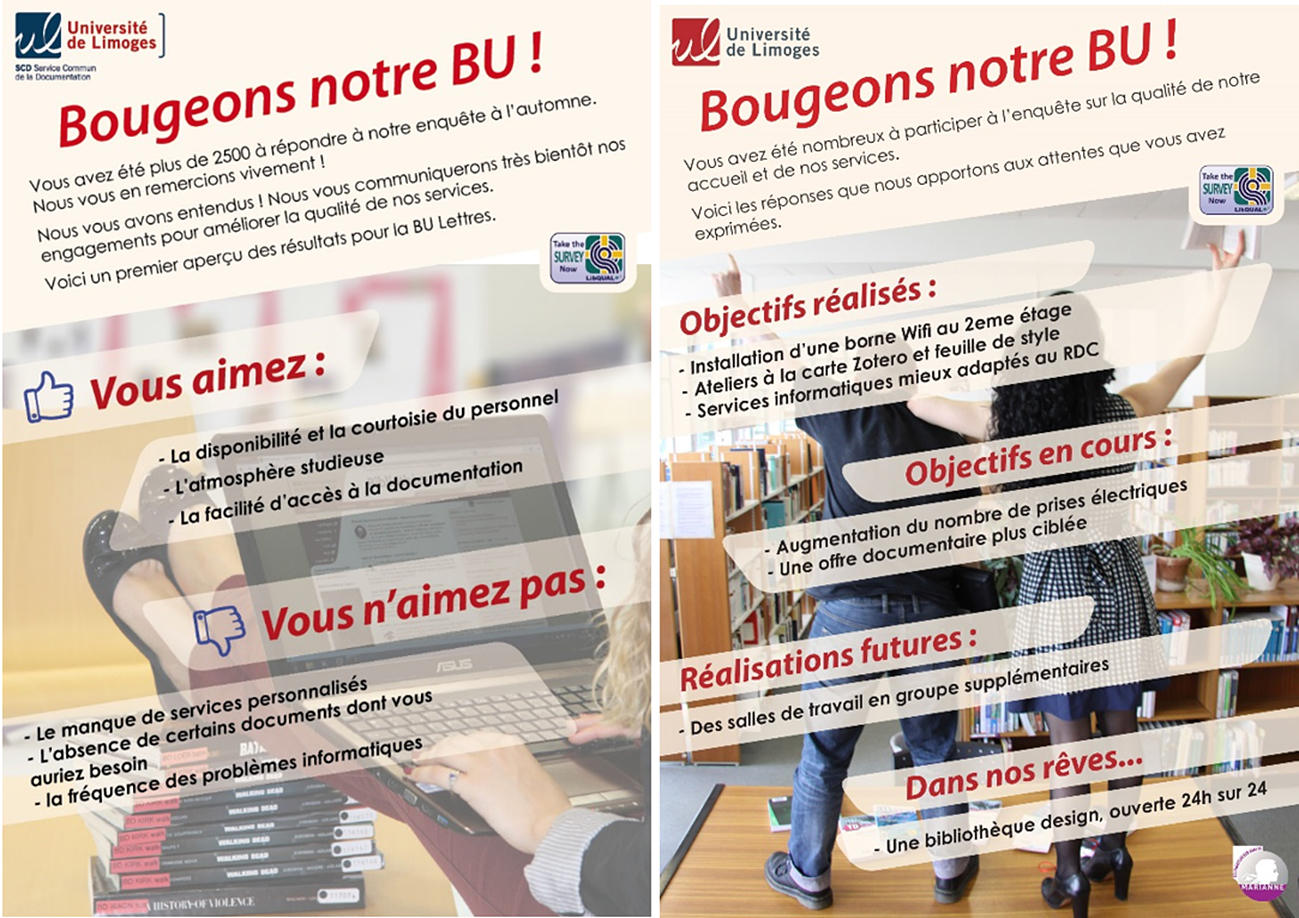

Les bibliothécaires n’ont pas ménagé leurs efforts ces dernières années pour s’adapter et préserver leur rôle, apparu à l’âge de l’écrit dans la conservation et la médiation des savoirs. De nouvelles pratiques en termes pédagogiques, de médiation ou d’action culturelle, ont émergé dans les BU, intégrant les concepts de Learning Center et de troisième lieu 4. Des financements publics sans précédents ont permis depuis vingt-cinq ans la création et la restructuration de nombreux bâtiments.

![]()

BU La Garde, université de Toulon – © Duchier Pietra architectes

Pour déchiffrer l’avenir, la recherche ici présentée se penche dans une première partie sur le passé, avec le dessein de repérer dans la relation entre les supports de la communication et la médiation des savoirs des évolutions ou des permanences, que l’on puisse extrapoler au regard des bibliothèques. Son analyse emprunte à la médiologie, laquelle « s’efforce de comprendre comment une rupture dans nos méthodes de transmission et de transport suscite une mutation dans les mentalités et les comportements 5… ». Partant des origines, nous revisiterons les conséquences du passage de l’oral à l’écrit sur la médiation des savoirs et l’émergence des bibliothèques, puis lors du passage au support numérique. Cette histoire pose ainsi trois âges : oral, écrit et unimédia 6, l’écrit pouvant être subdivisé en deux sous-périodes (manuscrit et imprimé).

De cette histoire où les professionnels retrouveront nombre d’éléments connus, nous tâcherons dans une deuxième partie de poser des hypothèses schématisant les invariances ou permanences dans la relation entre supports, médiations des savoirs et bibliothèques, pouvant nous éclairer sur leur avenir.

LES TROIS âGES

Au commencement était le verbe

Dans un monde avant l’écrit, « le langage oral est un média central 7». Le pouvoir de l’orateur est grand 8. Il suffit au Créateur dans la Genèse de dire pour que le monde soit 9, aux mages de prononcer des formules. Proverbes et dictons font loi. Les mythes – récits et représentations 10– véhiculent et conservent les explications fondamentales. Comment la médiation des savoirs en est-elle conditionnée ?

Pour Pierre Levy 11, « grâce au langage nous avons un accès direct au passé sous la forme d’une immense collection de souvenirs ». Mais l’oral étant limité par la mémoire, l’accumulation et la transmission des connaissances sont contraintes. Les explications sont courtes : la création du monde que nous transmet la Genèse dure six jours, à comparer aux 13,4 milliards d’années des théories actuelles… Le mythe, récit métaphorique parfois violent, générateur d’émotions facilitant la mémorisation, est l’outil efficace de la transmission. Le rythme et la versification poétiques y participent. L’Odyssée est le chant d’un aède aveugle, la perte de la vue étant supposée stimuler la mémoire 12. Les règles de la vie en société sont simples : le principe du Talion.

Dans ce monde, les savoirs sont donc limités mais également instables comme l’a démontré Jack Goody en étudiant le « Bagre » africain. Les interprétations de ces récitals qu’il a enregistrés pendant quarante ans de cette culture orale encore disponible se sont montrées d’une grande variabilité, les interprètes ne pouvant tout retenir, brodant et réinventant. Justifiant le fameux adage selon lequel lorsqu’un sage meurt, c’est une bibliothèque qui brûle.

Émergence de l’écrit et des bibliothèques

Une écriture reconnue comme telle apparaît en Mésopotamie et en Égypte il y a 5 000 ans, puis un alphabet phonétique en Crête au IIe millénaire avant J.-C., promu par les commerçants phéniciens pour la copie des langues entendues dans leurs voyages. L’alphabet ionien est officiellement unifié en 403 à Athènes, format de communication des textes à travers la Méditerranée égéenne, près de 2 400 ans avant l’HTML, sans doute plus éphémère…

Quelles conséquences sur la création et la médiation des savoirs ? Pour Henri-Jean Martin, « le recours au graphisme semble avoir exprimé le besoin éprouvé par l’homme de visualiser, en les fixant, ses interprétations du monde extérieur pour les mieux définir […] et transmettre son savoir à ses semblables13». L’écrit sécurise la médiation entre les générations. D’après Daniel Boorstin, qui fut directeur de la Public Library de New York, nous ne connaîtrions pas Marco Polo sans le hasard d’une rencontre en prison avec un écrivain public à qui il a raconté son histoire 14. En dehors du fait qu’il est fixé sur un support, l’écrit est par sa structure même un outil de conservation. Cédric Villani montre que la codification rigoureuse de l’écriture des mathématiciens fait qu’elle est « vecteur de sens et vérification mécanique15» : quand on ouvre une parenthèse, il faut la fermer.

L’écrit transmettra jusqu’à nous les mythes et représentations antiques. Les religions du verbe se renforceront en religion du livre grâce à la conservation et à la diffusion sur un support tangible. Idem pour un philosophe de l’oralité comme Socrate via Platon. Pour Patrick Boucheron, une révolution technologique renforce d’abord l’âge précédent 16.

Mais l’écrit a permis ensuite de s’émanciper des paradigmes précédents, outil de représentations et de réflexions plus complexes. Les briques des savoirs antérieurs capitalisés par l’écrit permettent en effet une construction créatrice de nouveaux savoirs, comme un dictionnaire donne à comprendre un concept par l’assemblage de concepts précédents. « Rien n’est donné tout est construit» pour Bachelard 17.

L’écrit permet d’abord d’allonger la logique linéaire du verbe, d’exploiter la dialectique pour en extraire une synthèse 18. Suivant la méthode cartésienne 19, il permet de poser des hypothèses et de décortiquer les éléments d’une analyse pour les recomposer en théorie. L’écrit est nécessaire aux mathématiques. Il permet de dépasser la linéarité logique en complexifiant le raisonnement en catégories, en structures et en systèmes 20, de développer un raisonnement complexe multidimensionnel.

On passerait ainsi d’un âge des mythes, histoires simples et émotives, à un âge plus complexe des théories ; avec une continuité, les mythes transmis par l’écrit restant présents dans nos représentations.

Qu’en est-il des bibliothèques ? Leur apparition avec l’écrit les positionne comme l’outil par excellence de médiation des savoirs pendant cet « épisode » de notre histoire. La bibliothèque à vocation encyclopédique du Lycée d’Aristote en 335 av. J.-C. ou celle du musée d’Alexandrie en 288 en sont des références originelles, instruments avant tout de conservation. La « seconde révolution du livre », avec l’imprimerie à caractères mobiles à partir de 1450 en Europe, multipliant les exemplaires et les bibliothèques, diffusera la lecture et les savoirs hors des élites monastiques ou princières.

Comme on l’a vu, l’innovation commence souvent par reproduire les modèles précédents. La première œuvre d’envergure de Gutenberg sera la reproduction en 1452 de la Bible. L’imprimerie cherchera d’abord à ressembler aux manuscrits, avec par exemple des fins de ligne justifiées à droite. L’imprimerie ne véhiculera que dans un second temps de nouvelles thèses comme celles de la Réforme au XVIe siècle. On lui attribue surtout un rôle dans la propagation des Lumières en Europe 21, la multiplication des textes dans les bibliothèques permettant leur comparaison et suscitant l’esprit critique. La citation recule face à la méthode 22.

L’ère du numérique et de la simulation

Dès le XIXe siècle apparaissent de nouveaux supports à l’origine d’un nouvel âge de la médiation, notamment des savoirs.

Il s’agit des innovations de la simulation, offrant des représentations du réel directement sensibles, analogiques dans un premier temps, comme la photo ou l’enregistrement sonore. La combinaison du son et de l’image donnera ce qu’on a appelé plus tard le multimédia, proposant encore plus de facilités cognitives à la représentation et à la médiation.

Cette première étape entraîne l’apparition d’unités multimédias dans les bibliothèques 23, les bibliothécaires devant évoluer mais sans que leur existence soit remise en cause.

L’ère de la simulation s’accomplit pleinement dans un deuxième temps avec le numérique. « Le numérique, c’est la virtualité et les réseaux» pour Xavier de La Porte 24. L’accès se généralise via l’internet et les innovations de portabilité (tablettes, smartphones). Le numérique, c’est aussi la mémoire. À l’âge de l’oralité, un cerveau humain ne pouvait mémoriser que l’équivalent de quelques livres (l’inconscient est plus puissant mais on ne l’a pas facilement à disposition). Si l’écrit a permis de mieux « capitaliser » les savoirs pour en construire de nouveaux, à l’âge du numérique ce sont de véritables banques de données qui sont constituées. La capacité de stockage numérique est néanmoins limitée par l’énergie, qui serait équivalente actuellement à celle brûlée par le transport aérien 25, et dans le temps par l’obsolescence rapide des formats et des supports.

Apparaît un unimédia transportant partout dans un format numérique unique nos représentations sur un mode sensible. Le périmètre du réel simulé par le numérique s’élargit, modifiant progressivement la médiation des savoirs et la pédagogie dans de nombreuses disciplines : en biomécanique, dans nos facultés de STAPS ou en médecine, le fonctionnement des organes du corps humain est représenté et analysé par des simulations. L’hypertexte, interactif et non linéaire, est adapté à nos fonctionnements cognitifs 26. Les réseaux dynamisent les échanges itératifs créateurs de savoirs.

Alors les paradigmes peuvent à nouveau changer. « Le numérique est devenu une civilisation. En effet il modifie nos regards sur les objets, les relations et les valeurs27. » Chris Anderson annonce, dans son article « The end of theory 28», un bouleversement de la méthode scientifique hypothético-déductive grâce au « déluge de données », la puissance calculatoire permettant de découvrir des corrélations et régularités statistiques sans hypothèses.

L’unimédia a des conséquences sur l’élaboration mais aussi la médiation des savoirs. Comme l’imprimé en son temps, le numérique démocratise l’accès. Une bibliothèque universitaire de province n’offrait à ses lecteurs que quelques centaines de revues scientifiques à l’époque de l’imprimé, contre des dizaines de milliers en ligne aujourd’hui. En revanche, les apports cognitifs sont controversés. Pour Stanislas Dehaene 29, les processus cérébraux disposant d’une plasticité, le cerveau serait en train de se transformer comme sous l’Antiquité avec l’alphabet. Pour d’autres, les facilités de l’unimédia affaibliraient les facultés de concentration. Étienne Klein raconte qu’il a cessé d’enseigner à l’École centrale une démonstration devenue trop longue pour ces élèves pourtant brillants. Déjà au temps de l’analogique, André Malraux, dans Les chênes qu’on abat, tempêtait : « La télévision nous montre sans équivoque [..] la différence entre le charabia de la parole et l’écriture », le langage fixant des valeurs « semblant aller de soi » pour Roland Barthes dans Mythologies. Les réseaux sociaux produiraient un retour des explications mythologiques.

Confrontées ainsi à l’effervescence des transformations générées par l’unimédia, comment les bibliothèques, outil par excellence des médiations de l’écrit, peuvent-elles conserver un rôle dans la médiation des savoirs ? La chronologie depuis les origines que nous avons esquissée des relations entre supports, médiations et bibliothèques atteste d’importantes évolutions, susceptibles en effet de les menacer. Mais cette histoire n’a-t-elle pas révélé à l’inverse des permanences, susceptibles de les pérenniser ?

MÉDIATION DES SAVOIRS ET BIBLIOTHÈQUES :

QUELQUES INVARIANTS

Des invariants constatés dans l’histoire que nous avons ébauchée pourraient, en les extrapolant, nous rassurer (bien que l’historien ne soit que le prophète du passé pour Hegel). Voici quelques hypothèses dont les fondations restent à approfondir.

Reproduction : chassez l’humain…

« L’esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit», écrivait Bachelard 30. On ne rompt qu’avec prudence ses habitudes. Avant de transformer les paradigmes, nous avons vu que les livres, grâce aux copistes puis à l’imprimerie, ont d’abord reproduit et transmis les mythes antiques, représentations de l’âge de l’oralité. Frédéric Barbier, dans son Histoire du livre, évoque la théorie de la reproduction 31. Les habitudes de pensée mais aussi les intérêts en place poussent à maintenir et reproduire les modèles précédents.

À l’arrivée du numérique, comme à l’avènement de l’imprimerie, on constate un tropisme à reproduire les livres anciens. La BNF créa Gallica en mode image, le XIXe siècle étant le plus représenté. La mise à disposition de nouveautés sous forme numérique par les éditeurs français, craignant pour leurs intérêts, est peu empressée. Le livre audio connaît, il est vrai, un essor récent.

Du côté des revues, après l’expérimentation Tulip en 1992 32, la diffusion numérique de l’actualité des résultats scientifiques s’est accélérée avec ScienceDirect en 1997. Mais le choix fut naturel de conserver la présentation ancienne des revues grâce au PDF, participant à pérenniser l’usage des revues en place. L’éclosion de l’open access (OA) est lente. L’intérêt en termes d’évaluation pour les enseignants-chercheurs de continuer à publier chez les grands éditeurs pérennise le modèle marchand. Bourdieu serait affligé de cette vérification des thèses du libéral Milton Friedman, l’intérêt personnel d’agents publics primant sur l’intérêt général. La loi sur le numérique de 2016 commence heureusement à faire évoluer la situation en autorisant la recherche publique à mettre en OA après un embargo de six mois (un an pour les SHS).

Des résistances sont ainsi repérables, tendant à maintenir l’ordre ancien. Déjà à la césure de l’oral et de l’écrit, Platon plaidait que l’écrit menaçait la dialectique. À l’avènement du papier en Chine peu avant notre ère, pour Tchouang-tseu, « les discours que le monde transmet par des livres et qu’il considère comme précieux sont sans valeur33». Si pour Max Weber le progrès technique tend à s’imposer, l’offre technique n’est pas toute-puissante face à la demande. Au XXIe siècle, malgré l’omniprésence des écrans, la demande de spectacle vivant paraît n’avoir jamais généré autant d’entrées 34, ce qui devrait rassurer les inquiétudes anticipant l’ampleur d’une déshumanisation induite par le numérique et l’intelligence artificielle. Il semble que le besoin et la demande « d’humain » perdurent, qu’ils puissent même être paradoxalement renforcés par le développement des simulations numériques. Rappelons l’effet jogging de Régis Debray, en réaction à la civilisation automobile, pour qui le progrès technique entraîne des progrès rétrogrades. Tant que la demande de service humain sera solvable ou subventionnée, pourquoi serait-il condamné ? Même Ellon Musk, regrettant la construction d’une de ses usines à 100 % robotisée, a avoué qu’« on sous-estime les humains35».

Dans le contexte des bibliothèques, cette observation renvoie au point de vue de Bertrand Calenge pour qui « la désintermédiation crée un besoin de médiation» : l’accès direct sur internet à l’information sans référent visible (professeur, journaliste…) est générateur d’un besoin d’aide et d’accompagnement nécessitant de remettre de l’humain dans la médiation. Bertrand Calenge a ainsi légué un testament d’espoir à ses collègues bibliothécaires.

Superposition et remédiation

Pour Dominique Cardon, « la nouvelle technologie ne se substitue pas à l’ancienne mais se superpose36». L’écrit n’a pas éliminé le chant, la poésie, les mythes et les discours. La télévision n’a pas fait disparaître le cinéma, lequel résiste plutôt bien en France 37. La prédiction de Victor Hugo annonçant « l’écrit tuera l’architecture38» reste discutable. On pourrait ainsi douter que l’unimédia fasse totalement disparaître le livre. Il semble que l’on obtienne plutôt une sédimentation par superposition des médias chronologiquement successifs.

La géologie à faire de ces couches superposées montrerait certes l’écrasement de certaines technologies (la photographie analogique). Elle montrerait une porosité entre les couches : nos écrans domestiques sont alimentés par le cinéma, qui est en partie nourri par la littérature, nourrie elle-même par les mythes. Au final, la guerre de Troie successivement re-médiée surgit dans nos foyers via les blockbusters et les jeux vidéo. Cette re-médiation s’exécute de la même façon concernant la médiation des savoirs, pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, si les sciences de la nature sont excellemment représentables en image, si l’apprentissage des langues a été révolutionné dans les médiathèques, en revanche la médiation des phénomènes économiques complexes est incompréhensible dans l’oralité omniprésente des talk-shows. Les réseaux sociaux sont saturés d’explications mythologiques émotives. Sur Twitter, les informations fausses se propagent plus vite et plus largement que les vraies, d’après une étude du MIT 39 : les tweets « vrais » ne touchent pas plus de 1 000 personnes alors que les « faux » en atteindraient jusqu’à 100 000. « Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures», aurait dit Mark Twain 40.

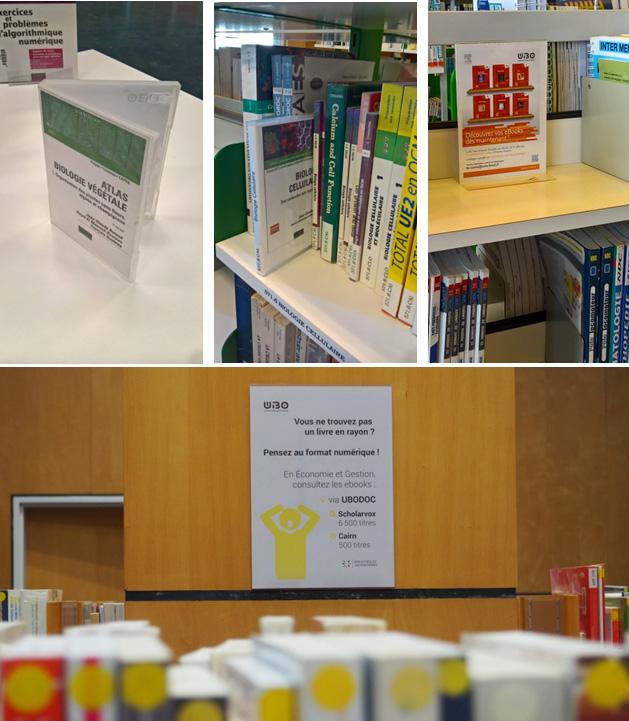

Dans les bibliothèques, on peut retrouver cette géologie. Au sein des collections princières, les imprimés se sont ajoutés aux manuscrits. L’émergence des médiathèques a concrétisé au XXe siècle cet empilement des supports. L’étape du numérique a généré un nouveau modèle de bibliothèques dites mixtes 41 ou hybrides que le rapport Orsenna nomme « un objet nouveau 42», les collections numériques cohabitant avec les collections imprimées et analogiques.

Ainsi une disparition des bibliothèques, clôturant l’épisode anthropologique d’une médiation des savoirs dominée par l’écrit, est loin d’être annoncée par l’histoire que nous avons reconstituée. Les hypothèses de reproduction et de résistance, de superposition et de remédiation, lesquelles nécessitent d’être approfondies, alimentent la thèse d’une possible pérennité. Les nouvelles technologies génèrent de nouveaux paradigmes tout en maintenant des paradigmes précédents 43, mêlant paradoxalement invariances et « disruptions » pour employer un langage à la mode. L’audiovisuel avait réintroduit une oralité primitive déplorée par Malraux, au point d’interdire les télévisions dans certaines familles de bibliothécaires. L’écrit reste finalement assez présent sur nos smartphones. Avant la parution de la première revue scientifique Philosophical Transactions 44 et du Journal des savants en 1665, la communication était surtout épistolaire entre chercheurs. Le mail et les réseaux sociaux ont revitalisé ces pratiques, unissant, après la République des Lettres, une autre forme de communauté.

EN FORME DE CONCLUSION

Alors que faut-il craindre ou espérer pour les bibliothèques universitaires ? S’il est vrai que le livre résiste, que l’on construit encore des bibliothèques, il existe des accidentés de l’histoire du numérique : la valeur des actions de Kodak a été divisée par 10 ces cinq dernières années.

Au gré des transformations et des permanences observées par vingt ans d’expérience professionnelle et par cette recherche médiologique dont les hypothèses restent à compléter, se dessinent des bibliothèques hybrides répondant par des services diversifiés à des besoins pluriels.

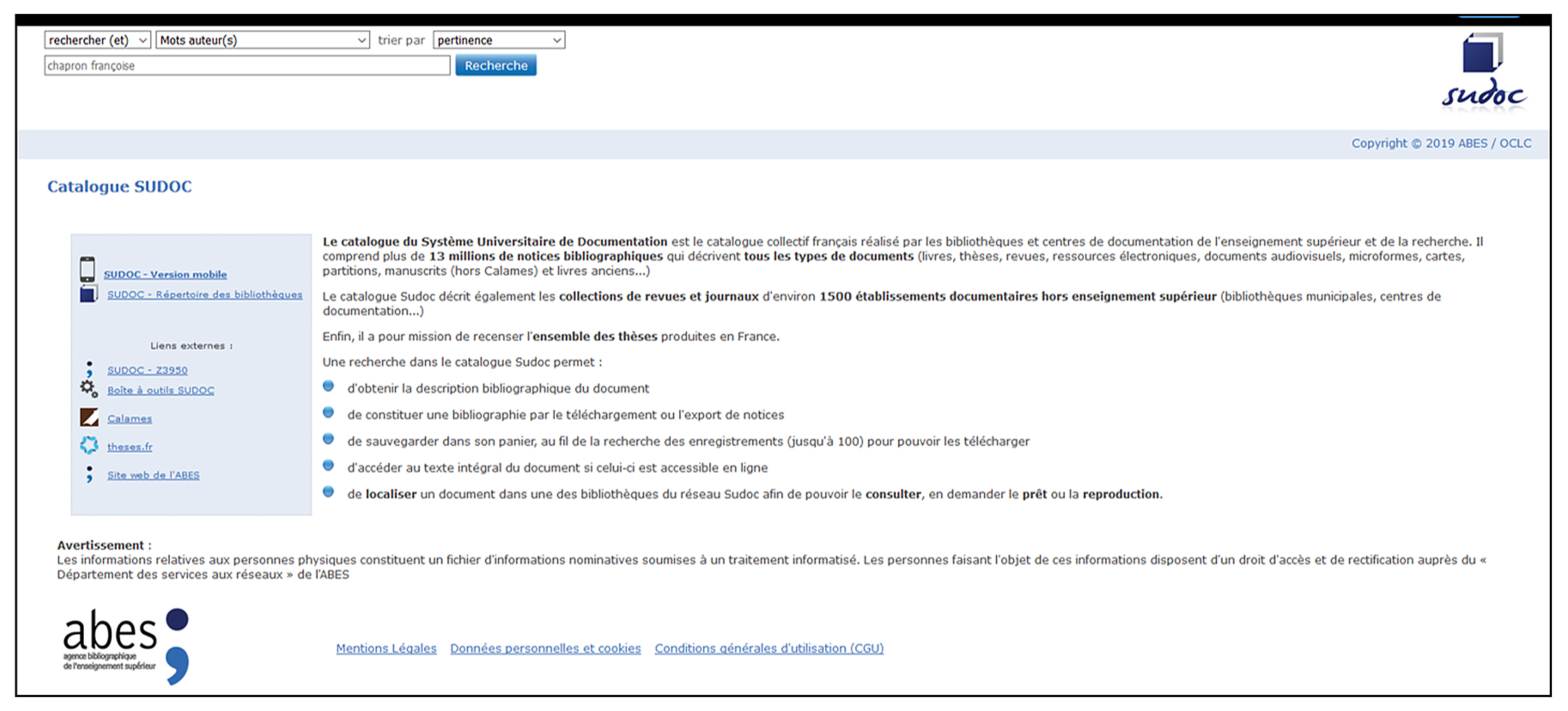

S’emparant du numérique, les bibliothécaires se sont adaptés à toutes les innovations, depuis l’informatisation des catalogues jusqu’à la science ouverte. Nous avons beaucoup amélioré les bibliothèques physiques, à la faveur de constructions nombreuses depuis une génération. La qualité des lieux documentaires, la diversification des services, la présence des personnels (titulaires ou étudiants), furent les moyens de compenser la désintermédiation amenée par le numérique. Le bibliothécaire reste un acteur important d’une médiation définie comme un accompagnement 45 humainement intelligible complémentaire des flux automatisés. La formation en méthodologie documentaire y participe, la vigilance traditionnelle sur la qualité scientifique des sources rejoignant le nouvel enjeu sociétal des infox. Le sondage BVA du 22 mars 2018 sur « les Français et les fake news 46» montrait un niveau de croyance inversement fonction du niveau d’éducation. La rumeur est « le plus vieux média du monde 47». Si l’accès numérique fut un facteur d’égalité, pour que cette égalité soit réelle l’éducation à l’usage des nouveaux médias ne doit pas être oubliée. Les bibliothèques universitaires ne peuvent pas laisser passer ces cohortes de jeunes citoyens sans participer à l’éducation qui doit leur être donnée sur la vérification de l’information. L’ADBU s’est justement emparée de cette nouvelle frontière à l’occasion d’une journée d’étude le 5 juin 2018 48.

L’ouverture élargie de services et de lieux confortables de travail dans des horaires de plus en plus étendus est également facteur d’égalité. Les bibliothèques récentes, multipliant salles de travail en groupe, salles à pédagogie innovante, cafés et espaces conviviaux, se sont positionnées au sein des campus comme des lieux d’échanges, de vie et de travail, suivant les concepts de Learning centre et de troisième lieu. Bertrand Calenge était critique quant à un troisième lieu limité à une sorte de « club anglais […] dissociant la bibliothèque de ce qui la fonde, la transmission du savoir, en particulier par le partage49». On voit se développer dans nos BU une forme de médiation entre pairs, se mêlant aux précédentes, fruit de l’échange entre étudiants au sein des nouveaux espaces qui connaissent un remarquable succès. Cette forme de médiation fait dire à Eppo van Nispen, directeur de la bibliothèque publique de Delft que « la meilleure collection d’une bibliothèque, c’est le public50». Plus que jamais, personne n’est seul en bibliothèque.

Si pour un philosophe comme Aristote, dans l’introduction de sa Métaphysique, « tous les hommes désirent naturellement savoir», pour les économistes l’information est un besoin dont la demande est infinie tant que, vision prométhéenne, nous ne sommes pas Dieu. Les bibliothèques universitaires comme lieux de médiation plurielle des savoirs démontrent une capacité à se transformer pour répondre à cette demande évolutive, mais où la dimension humaine semble permanente. Cette adaptation d’une profession concernée très tôt par le numérique est propre à encourager certains métiers qui s’inquiètent sur leur avenir.

Dans la transmission des savoirs, d’après l’historien Patrick Boucheron, on peut « avoir plusieurs cordes à son arc51». Les BU pourront continuer à jouer un rôle dans les couches diverses de la médiation en adaptant leurs services, sous réserve des moyens nécessaires fournis par leurs tutelles car n’oublions pas que leur gratuité est un avantage décisif dans un paysage informationnel concurrentiel, et en s’appuyant sur des lieux dont l’architecture et les aménagements doivent rester ambitieux.

On pourrait imaginer que, dans quelques décennies, les étudiants travaillent dans des bâtiments nommés toujours Bibliothèque, sans connaître leur sens originel de Lieu des livres, comme on ignore souvent qu’Académie vient du lieu où Platon enseignait, près du tombeau d’Academos, dont le mythe nous rapporte qu’il aurait sauvé Athènes de la destruction.

1. Cité sans source par http://dicocitations.lemonde.fr. Pour le site expert Quoteinvestigator.com, « there is no substantive support for assigning the saying to Mark Twain ». https://quoteinvestigator.com/2014/07/13/truth/

2. https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR-FR.pdf

3. Christine Leroy, « Vers la fin des bibliothèques ? », Sciences Humaines, 2017, Grands dossiers n° 46. https://www.scienceshumaines.com/vers-la-fin-des-bibliotheques_fr_37782.html

4. Mathilde Servet, « Les Bibliothèques troisième lieu », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2010, n° 4, p. 57-63. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001

5. https://mediologie.org/ancien-site/presentation/

6. Intégration sur un support numérique unique des différents médias, ou âge numérique du multimédia. Cf. Joël de Rosnay, L’homme symbiotique, Seuil, 1995.

7. Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques, d’Alexandrie aux bibliothèques virtuelle, Armand Colin, 2013.

8. Brigitte Boudon, « Aristote : le pouvoir de l’orateur », Sciences Humaines, 2017, Grands dossiers, n° 46.

9. Logos est la seconde personne de la Sainte Trinité, dans l’Évangile de saint Jean, le Verbe incarné.

10. Cf. la définition du Dictionnaire de l’Académie française.

11. Pierre Levy, Qu’est-ce que le virtuel ?, La Découverte, 1995

12. Aristote, Éthique à Eudème, 1248b.

13. Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoir de l’écrit, Albin Michel, 1996.

14. Daniel Joseph Boorstin, Les découvreurs, Robert Laffont, 1986.

15. Conférences du Collège méditerranéen des libertés, université de Toulon, 17 avril 2012

16. Patrick Boucheron, Place de la toile, émission diffusée le 18 janvier 2014 à 18 h sur France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/place-de-la-toile/des-cisterciens-google-le-regard-dun-medieviste-sur-le-numerique

17. Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Librairie philosophique J. Vrin, 1938.

18. Johann Gottlieb Fichte, Doctrine de la science : exposé de 1812, Presses universitaires de France, 2005.

19. Cf. les quatre règles du Discours de la méthode de Descartes.

20. Jean-Louis Le Moigne, La théorie du système général : théorie de la modélisation, Presses universitaires de France, 1977.

21. Comme la propagation plus tard du modèle américain par l’audiovisuel.

22. Sylvie Fayet-Scribe, « Chronologie des supports, des dispositifs spatiaux, des outils de repérage de l’information », Solaris [en ligne], septembre 1997 : http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d04/4fayet_0intro.html

23. Et même de médiathèques comme à Rennes II.

24. Ce qui nous arrive sur la toile, France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile

25. Georges Chapoutier, Michel Lagues et Denis Beaudouin, L’invention de la mémoire, CNRS Éditions, 2017.

26. Raffaele Simone, Pris dans la toile : l’esprit aux temps du web, Gallimard, 2012.

27. Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Seuil, 2011.

28. Chris Anderson, « The end of theory », Wired, 23 juin 2008. https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/

29. Stanislas Dehaene, Les neurones de la lecture, Odile Jacob, 2007.

30. Gaston Bachelard, op. cit.

31. Voir aussi : Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les Éditions de Minuit, 1970.

32. « The University Licensing Program » d’Elsevier avec neuf bibliothèques universitaires américaines.

33. P. Dupré, Encyclopédie des citations, Éd. de Trévise, Paris. 1959.

34. Le ministère de la Culture a lancé au 1er juillet 2018, SIBIL, un observatoire qui centralisera les données de billetterie sur les arts de la scène.

35. 24 avril 2018, 13 h 58, BFM Radio.

36. Mathieu Vidard, La tête au carré, diffusé le 7 juin 2016, France Inter.

37. Centre national de la cinématographie et de l’image animée, « Bilan 2017 du CNC » : https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/bilans/bilan-2017-du-cnc_559489

38. Max Milner, « Quoi tuera quoi ? Les enjeux de l’invention de l’imprimerie chez Victor Hugo et Gérard de Nerval », Livraisons de l’histoire de l’architecture, mis en ligne le 10 décembre 2012 : http://journals.openedition.org/lha/251

39. S. Vosoughi et al., « The spread of true and false news online », Science, vol. 359, p. 1146-1151, 2018.

40. Voir note 1.

41. Bertrand Calenge, op. cit.

42. Rapport d’Erik Orsenna et Noël Corbin, Voyage aux pays des bibliothèques : lire aujourd’hui, lire demain, Ministère de la Culture / La Documentation française, février 2018.

43. Patrick Boucheron, op. cit.

44. http://rstl.royalsocietypublishing.org/

45. Olivier Chourrot, « Le Bibliothécaire est-il un médiateur ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2007, n° 6, p. 67-71. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-06-0067-001

46. https://staticswww.bva-group.com/wp-content/uploads/2018/04/BVA-La-villa-numeris-Les-Français-et-les-Fake-news-Pour-publication.pdf

47. Jean-Noël Kapferer, Rumeurs : le plus vieux média du monde, Seuil, 1987.

48. https://adbu.fr/category/journees-etude/#

49. https://bccn.wordpress.com/2012/02/12/la-sideration-du-troisieme-lieu/

50. José Cucurullo, « Stupeur et agacement autour d’une matérialisation de l’étrange », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2009, n° 6, p. 79-81. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-06-0079-001

51. Patrick Boucheron, La Grande Table, diffusé le 22 mai 2018 à 13 h 07, France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/lhistoire-entre-en-scene-avec-patrick-boucheron